활동전위의 생성 및 전도

활동전위(Action Potential) 발생 과정과 전압의존성 Na⁺/K⁺ 채널의 역할이 빈번하게 출제된다.

탈분극, 재분극, 과분극의 기전을 묻는 문제가 자주 등장한다.

불응기(Refractory Period)와 활동전위 전도의 특성(연속 전도 vs 도약 전도)이 강조된다.

신경 및 근육세포에서의 전기적 신호 전달 과정과 임상적 적용(ex: 국소마취제의 작용 기전) 관련 문제가 출제된다.

1. 활동전위의 기본 개념

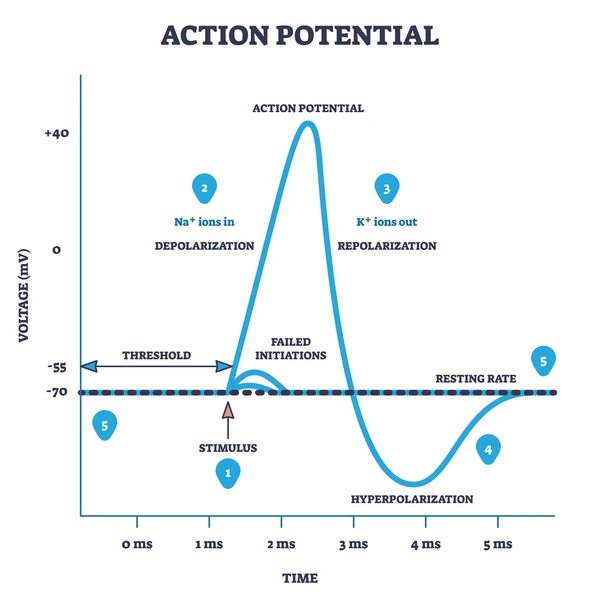

1) 신경 및 근육세포에서 세포막 전위의 급격한 변화로 발생하는 전기적 신호이며, 자극에 의해 막전위가 특정 역치(threshold) 초과 시 발생

2) 휴지전위(resting membrane potential, RMP): 일반적으로 -70mV (신경세포 기준)

3) 역치전위(threshold potential): 약 -55mV (전압의존성 Na⁺ 채널 개방 시작)

• "All-or-None 법칙": 역치 이상 자극이 가해지면 활동전위가 반드시 발생 (역치 미만 자극 시 활동전위 X)

2. 활동전위의 단계별 변화

1) 단계별 활동전위 변화 요약

단계 | 특징 | 관련 이온 채널 | 전위 변화 |

|---|---|---|---|

휴지전위 | Na⁺/K⁺ 펌프 및 K⁺ 누출 채널 작동 | Na⁺/K⁺ 펌프, K⁺ 누출 채널 | -70mV 유지 |

탈분극 (Depolarization) | 전압의존성 Na⁺ 채널 개방 → Na⁺ 유입 | 전압의존성 Na⁺ 채널 | -70mV → +40mV |

재분극 (Repolarization) | 전압의존성 Na⁺ 채널 닫힘, K⁺ 채널 개방 | 전압의존성 K⁺ 채널 | +40mV → -70mV |

과분극 (Hyperpolarization) | K⁺ 채널이 늦게 닫혀 -90mV까지 감소 | 전압의존성 K⁺ 채널 | -70mV → -90mV |

휴지전위 회복 | Na⁺/K⁺ 펌프가 정상 상태 회복 | Na⁺/K⁺ 펌프 | -90mV → -70mV |

2) 활동전위 그래프

• 휴지전위 (-70mV 유지) • 탈분극 (전압의존성 Na⁺ 채널 개방 → Na⁺ 유입 → 막전위 상승) • 재분극 (전압의존성 K⁺ 채널 개방 → K⁺ 배출 → 막전위 하강) • 과분극 (K⁺ 채널이 늦게 닫혀 일시적으로 -90mV) • 휴지전위로 복귀 (Na⁺/K⁺ 펌프 작동) |

3. 활동전위 전도의 특성

1) 신경세포에서 활동전위 전도 방식

(1) 연속 전도 (Continuous Conduction)

• 수초가 없는 축삭(unmyelinated axon)에서 발생

• 축삭의 모든 부분에서 연속적으로 활동전위가 전달됨 → 전도 속도 느림

(2) 도약 전도 (Saltatory Conduction)

• 수초가 있는 축삭(myelinated axon)에서 발생

• Ranvier 결절(Node of Ranvier)에서 신호가 증폭되며 빠른 전도 가능

• 결절 사이의 축삭 구간에서도 전위가 전도되며, 결절에서만 활동전위 형성

• 예: 척수신경 및 말초신경

2) 불응기 (Refractory Period)

(1) 절대불응기 (Absolute Refractory Period)

• 전압의존성 Na⁺ 채널이 불활성화 상태이므로 어떤 자극에도 새로운 활동전위 발생 불가

(2) 상대불응기 (Relative Refractory Period)

• 일부 Na⁺ 채널이 회복된 상태로, 강한 자극을 가하면 활동전위 발생 가능

• 심근세포에서는 불응기가 긴 이유가 Na⁺ 채널뿐만 아니라 Ca²⁺ 유입의 역할도 포함되기 때문

4. 임상적 응용

1) 국소마취제 (Local Anesthetics) 작용 기전

• 국소마취제(예: 리도카인, 부피바카인)는 전압의존성 Na⁺ 채널을 차단하여 활동전위 생성을 억제 → 신경전달 차단 → 통증 신호 전달 차단

2) 칼륨이온 농도 변화와 활동전위

(1) 고칼륨혈증 (Hyperkalemia)

• 세포 외 K⁺ 농도 증가 → 막전위 탈분극 → Na⁺ 채널 불활성화 증가 → 심한 경우 탈분극 차단(depolarization block)으로 신경 및 근육 기능 저하

(2) 저칼륨혈증 (Hypokalemia)

• 세포 외 K⁺ 농도 감소 → 막전위가 더 음전하화 (과분극) → 역치전위 도달 어려움 → 신경 및 근육세포 활동 감소

Guyton and Hall 14e, pp.63-77

감각

전정기관의 구조와 평형 감각 조절 기전

신경

신경근육시냅스