심혈관계 검사

심혈관계 검사(혈압 측정, 청진, 심전도, 심초음파)에 대해 다루는 단원이다. 백의고혈압, 가면고혈압에 대한 문제가 가끔 출제된다. 청진과 관련해서는 S2의 splitting과 심잡음, 그 중 추가적 검사/처치를 필요로 하지 않는 심잡음에 대한 내용을 잘 알아두어야 한다. 갑자기 발생하는 부정맥을 자세히 보기 위한 검사들에 대해서도 알아두어야 한다. 심전도를 읽는데 필요한 기본적인 내용도 담겨있으니 특히 부정맥, 허혈성 심질환 단원을 공부할 때 참고하는 것을 추천한다. 최근 심초음파 사진을 제시하는 문제들도 출제되고 있으므로 TTE의 기본적인 window들은 해석할 수 있어야 한다.

1. 혈압 측정

1) 올바른 혈압 측정

(1) 의자에 앉아서,

(2) 팔은 심장과 동일한 높이에, 발은 바닥에, 등은 등받이에 고정된 상태에서,

(3) 올바른 크기의 cuff를 사용해서 (cuff 길이 & 너비 = 팔 둘레의 40~80%)

(4) 5~10분 휴식 후에 측정

2) 혈압이 실제와 다르게 측정되는 경우

(1) 실제보다 낮게 측정되는 경우

① 청진기를 세게 누른 경우

② 팔을 심장보다 높게 들었을 경우

③ 팔 둘레보다 큰 cuff를 사용할 경우

④ 가면고혈압

(2) 실제보다 높게 측정되는 경우

① 동맥경화증으로 인한 가성 고혈압

② 팔을 심장보다 낮게 내렸을 경우

③ 팔 둘레보다 작은 cuff를 사용할 경우

④ 백의고혈압

3) 백의고혈압과 가면고혈압

(1) 백의고혈압(white coat hypertension)

• 병원 측정 혈압 > 가정 측정 혈압 (or 평균 주간활동혈압)

* 병원에서 보이는 white coat 때문에 긴장되어 혈압이 높아진다고 기억하면 편리하다.

(2) 가면고혈압(masked hypertension)

• 병원 측정 혈압 < 가정 측정 혈압 (or 평균 주간활동혈압)

* 실제로 높은 혈압을 숨기기 위해 병원에서 혈압이 낮아진다고 기억하면 편리하다.

(3) 검사: 24시간 활동혈압 측정

(4) 치료: 아직 고혈압으로 진단되지 않았기 때문에 특별한 치료는 필요치 않으나 추적 관찰이 필요

* 자세한 진단기준은 ‘고혈압’ 단원 참고

2. 청진(auscultation) 및 심음(heart sound)

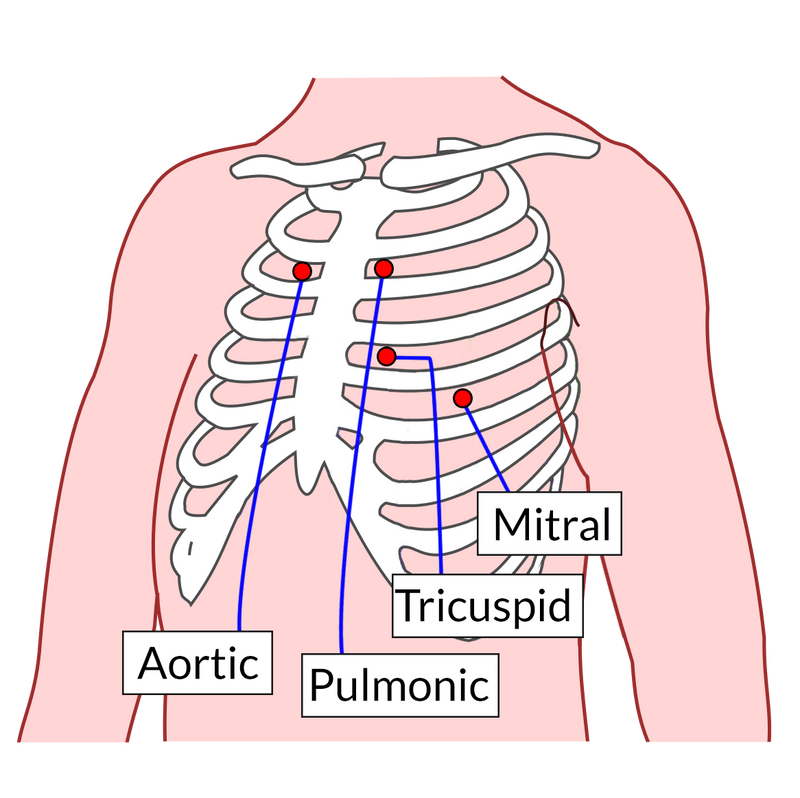

1) 청진 부위: 대략적인 위치이며, 개인 차이가 있을 수 있음

| 대동맥판: 흉골 우연 2번째 갈비사이공간 |

폐동맥판: 흉골 좌연 2번째 갈비사이공간 | |

Erb’s area: 흉골 좌연 3번째 갈비사이공간 | |

삼첨판: 흉골 좌연 4~5번째 갈비사이공간 | |

승모판: 심첨부(apex) |

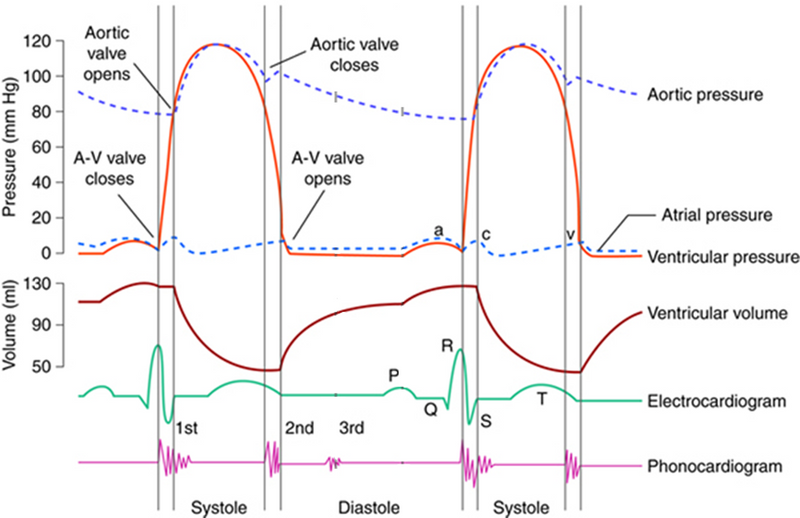

2) 제1심음(S1)

(1) 승모판(M1)과 삼첨판(T1)이 닫힐 때 나는 소리

(2) 증가하는 상황: 혈류가 빠르게 이동하는 상황(운동, 빈혈 등), early MS(혈류속도가 빨라 판막이 더 세게 닫힘), 짧은 PR interval

(3) 감소하는 상황: LV 기능 감소, β-blocker 복용, late MS(leaflet의 calcification이 진행되어 잘 움직이지 않음), 긴 PR interval

3) 제2심음(S2)

(1) 대동맥판(A2)과 폐동맥판(P2)이 닫힐 때 나는 소리

(2) S2 splitting: A2와 P2가 분리되어 청진되는 현상

① 정상: 흡기 시 A2-P2 interval 증가

* 흡기 → 흉강 내 압력 감소 → systemic venous return 증가 → 폐혈류 증가 → RV에서 폐동맥으로 혈액이 더 오랫동안 흐름 → 폐동맥판이 늦게 닫힘

② Wide physiological splitting: RBBB에서 RV 수축신호가 늦게 전달되어 P2가 늦게 닫히거나, severe MR에서 A2가 일찍 닫힘

③ Narrow physiological splitting: PAH에서 폐동맥압이 높아 RV가 정상시보다 충분히 수축하지 못하고 일찍 P2가 닫힘

④ Fixed wide splitting: ASD에서 흡기, 호기에 따라 A2-P2 interval이 변하지 않음

⑤ Paradoxical splitting: 흡기보다 호기에서 A2-P2 interval이 증가

* Severe AS, LBBB에서 A2가 지나치게 늦게 닫혀 오히려 P2보다 늦게 들리게 된다. P2는 정상적으로 호기 때보다 흡기 때 조금 더 늦게 닫히면서, 결과적으로 흡기에 오히려 A2-P2 interval이 감소하는 것처럼 들린다. 이 interval 감소 현상이 심할 경우 single S2로 들리기도 하며, 더 나아가 P2와 A2의 순서가 재역전되어 A2 → P2 순서로 들리기도 한다.

4) 제3심음(S3): 중년~고령 성인에서 병적인 소견 (청진: 외부 유튜브 링크)

(1) 이완기 초기(S2 직후, 심실이 확장하며 심실충만이 이루어질 때)에 들릴 수 있는 심음

(2) 심실충만 속도 증가 or 용적 과부하시 들림: 좌심실 기능 장애(심부전), AR 등의 질환

5) 제4심음(S4): 성인에서 병적인 소견

(1) 이완기 말기(S1 직전, 심실은 이미 확장했고 심방이 수축해 심실충만이 추가적으로 이루어질 때)에 들릴 수 있는 심음

(2) 심실 이완기능 감소로 인해 심방수축에 심실충만을 의존할 때 들림: LV hypertrophy, acute MI

3. 심잡음(heart murmur)

심잡음은 주로 판막질환이나 HCMP, VSD, PDA 등의 질환에서 주로 청진된다. 각 질환별 심잡음에 대한 자세한 사항은 각 단원을 참고.

1) 정의: 혈류가 좁은 구멍을 통과하거나 역류하면서 turbulent flow가 발생할 때 들리는 소리

2) 강도: 보통 III도 이상일 경우 이상소견일 가능성이 높음

(1) I: 매우 작음, 많이 노력해야 들림

(2) II: 작음, 쉽게 들림

(3) III: 큼, thrill은 촉진되지 않음

(4) IV: 매우 큼, thrill이 촉지됨

(5) V: 청진기의 가장자리만 대도 들릴 정도로 큼

(6) VI: 청진기를 살짝 떼도 들릴 정도로 큼

3) 분류

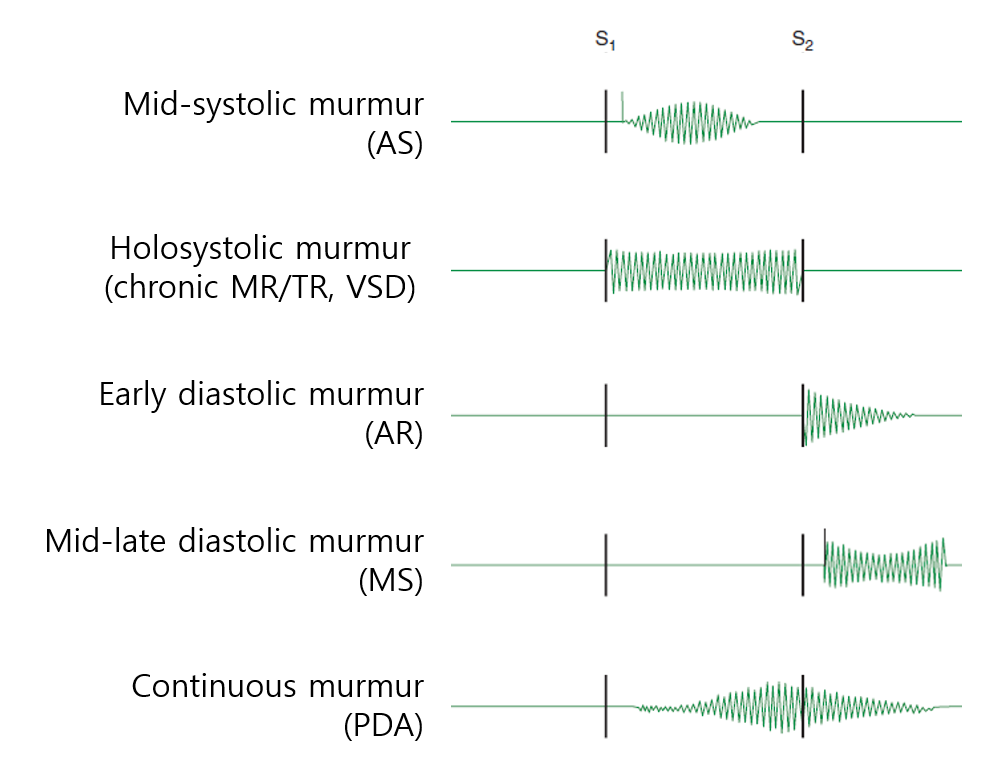

(1) 수축기 심잡음: S1 후에 시작해 S2 전에 끝남

① Early systolic(decrescendo): Acute, severe MR/TR

* 일반적으로 MR/TR은 holosystolic하지만, acute한 경우 심방이 늘어나있지 않아 심실에서 역류한 혈액이 심방을 빠르게 채우므로 early systole에만 심잡음이 발생한다.

② Mid-systolic(crescendo-decrescendo): AS, PS, HCMP, ASD, 기타 혈류가 늘어난 상황(발열 등)

③ Late systolic(crescendo): MVP

④ Holosystolic(범수축기): Chronic MR/TR, VSD

* Holosystolic murmur는 systole 내내 심실 → 기타공간 사이의 압력 차이가 유지될 때 발생한다. Chronic MR/TR은 심방이 늘어나있어 acute MR/TR과 달리 심실-심방의 압력 차이가 거의 변화하지 않으며, VSD의 경우 LV에서 RV로 나간 혈액이 폐동맥을 통해 밖으로 나갈 수 있으므로 압력 차이가 거의 일정히 유지된다.

(2) 이완기 심잡음: S2 후에 시작해 S1 전에 끝남 - 거의 무조건 이상소견

① Early diastolic: AR

② Mid-late diastolic: MS

(3) 지속성 심잡음: 수축기, 이완기에 국한되지 않고 들림

① PDA, coronary AV fistula 등

* Systole, diastole에 국한되지 않고 지속적으로 pressure gradient가 있다는 뜻이므로 L→R shunt가 발생하는 곳에서 들리는 경우가 많다.

4) 심잡음의 변화

(1) 호흡: 대부분 좌심장 심잡음은 호기에, 우심장 심잡음은 흡기에 커짐

* 호기 시에는 폐용적이 줄어들어 좌심장과 청진기 사이의 거리가 가까워지므로 좌심장 심잡음이 크게 들리며, 흡기 시에는 venous return이 증가해 우심장 혈류량이 많아져 심잡음의 원인이 되는 혈류가 더 빨라지므로 우심장 심잡음이 크게 들리게 된다.

(2) Preload 증가: HCMP, MVP를 제외한 대부분의 심잡음이 커짐 (혈류량이 많아지므로)

① Preload를 증가시키는 행위: 쭈그려 앉은 자세, 누운 자세, 누워서 다리가 들어올려진 자세 등

② Preload를 감소시키는 행위: 일어선 자세, Valsalva maneuver, 이뇨제/vasodilator 투여 등

* HCMP, MVP의 경우 왜 다른지에 대해서는 각 문서 참고

(3) Afterload 증가: MR/AR/VSD는 증가, AS/HCMP는 감소

(4) PVC 발생 직후: AS는 증가, MR은 감소

* PVC가 지나간 직후 다음 심실수축까지는 일반적인 sinus rhythm의 맥박 간격보다 오랜 시간이 걸리므로, 더 많은 혈류가 심방에서 심실로 전달되고, 따라서 AV/PV 등 semilunar valve를 통하는 혈류가 많아져 이와 관련된 심잡음은 더 커지게 된다. 단, MR/TR의 경우 심실과 심방 사이의 기본적인 압력 차이가 워낙 크다보니 PVC 유무에 따라 심잡음이 더 커지지는 않는다. 이는 AS와 MR을 감별할 때 중요한데, 노인의 경우 AS가 전형적인 흉골우연 2nd ICS가 아닌 apex로 전도되어 들리는 경우(이를 Gallavardin phenomenon이라고 한다)가 있기 때문이다. 국시에서의 중요도는 다소 낮을 것으로 보인다.

5) 심잡음에 대한 평가

(1) 무해성 심잡음: 추가적 평가/처치가 필요하지 않음

① 단순 혈류량/속도 증가에 의한 murmur: 주로 II도 이하의 mid-systolic murmur

• 발열, 운동, 교감신경 증가, hypervolemia 등

② Aortic sclerosis: 주로 II도 이하의 mid-systolic murmur

• Aortic valve에 calcification/thickening은 있으나, stenosis는 아직 없는 상태

③ Still's murmur: 흉골좌연의 가운데~아래쪽에서 들리는 II도 mid-systolic murmur

• 주로 소아청소년기에 흔하며, 누운 자세에서 잘 들림

④ Venous hum: 우측 supraclavicular fossa의 continuous murmur

• 주로 소아청소년기, 산모에 흔함

• Rt. int. jugular v.을 누르거나, 환자가 진찰자를 향해 고개를 돌릴 때 소실됨

⑤ Mammary souffle of pregnancy: 임신 3분기 또는 산욕기의 continuous murmur

• 유방비대로 인해 유방 쪽으로 arteriolar flow가 많아져 지속성 심잡음처럼 들림

• 청진기로 청진 부위를 누를 경우 diastolic portion이 소실됨

(2) 심잡음이 심초음파 등 추가적 평가가 필요한 경우: 다음 중 하나라도 있을 때

① Late systolic, holosystolic, 이완기, 지속성 심잡음 (단, 위의 무해성 심잡음은 제외)

② III도 이상의 심잡음

③ 심장질환의 주요 증상이 동반된 심잡음

* 즉, II도 이하의 무증상 mid-systolic murmur나 잘 알려진 무해성 심잡음이 아닐 경우는 평가가 반드시 필요하다.

4. 심전도(electrocardiogram, ECG)

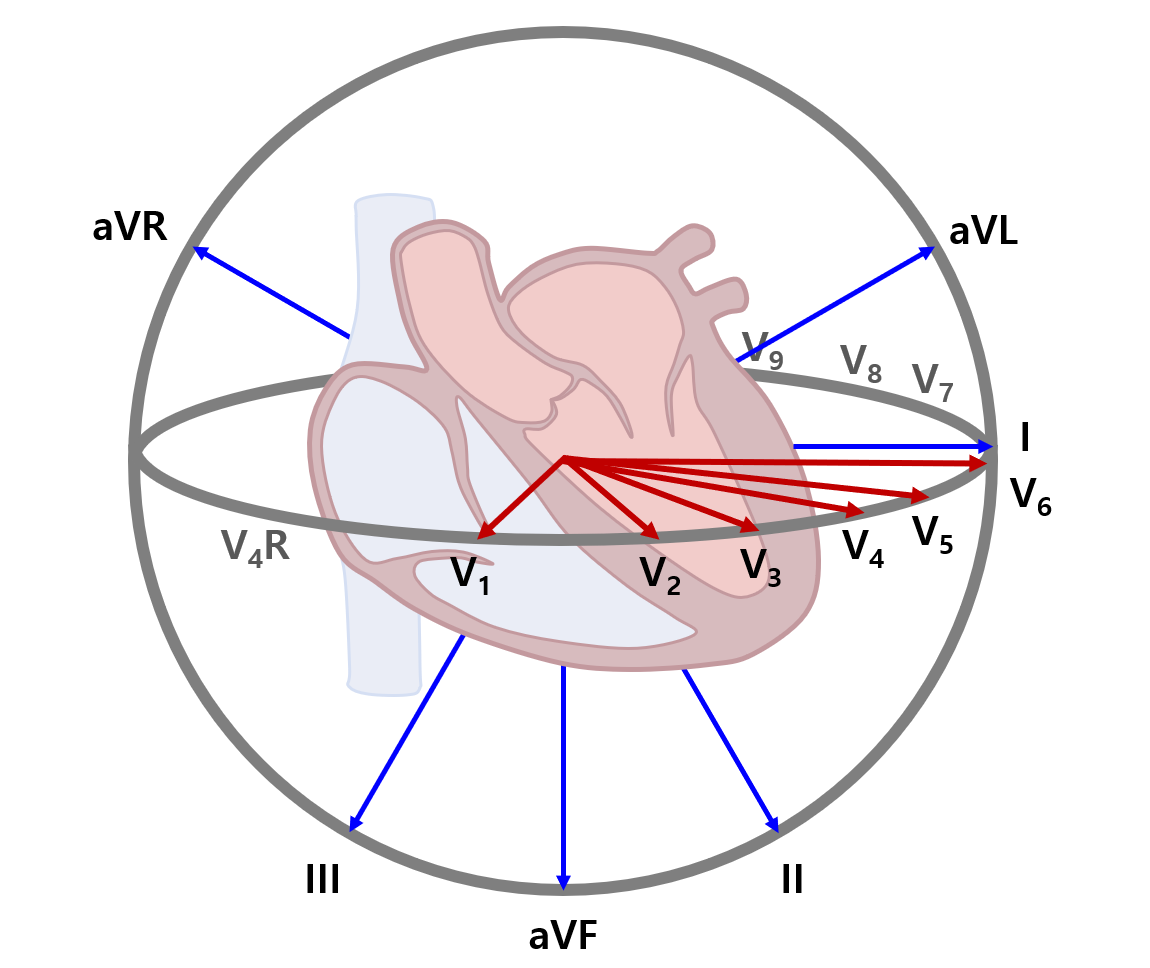

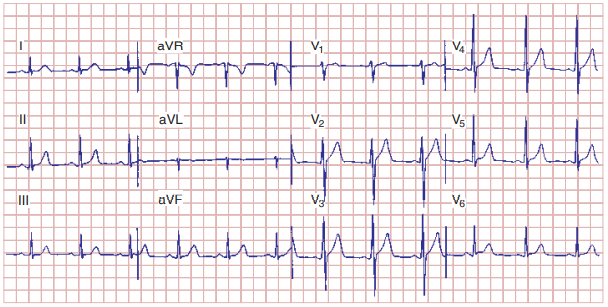

독일어인 elektrokardiogramm을 따라 관습적으로 EKG라고 하는 경우도 많다. 가장 일반적인 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1~V6을 '12 lead ECG'라고 한다. 환자 monitoring을 위한 ECG는 보통 limb lead만 붙이는 경우가 많으며, 특정 상황에 따라서는 V7~V9나 Rt. precordial lead 등 추가적 lead를 부착하기도 한다.

1) 심전도 전극

(1) 사지유도(limb lead): I, II, III, aVR, aVL, aVF

① Coronal plane에서 신호를 측정

② 오른팔(RA), 왼팔(LA), 왼다리(LL)+오른다리(RR)에 전극 부착

(2) 흉부유도(precordial lead): V1 ~ V6

① Transverse plane에서 신호를 측정

② 가슴에 6개의 전극 부착

(3) 기타 유도

① V7 ~ V9: 왼쪽 등에 추가적으로 붙여 심장의 posterior side를 관찰할 수 있음

② V3R ~ V6R: 왼쪽 앞가슴과 대칭적으로 오른쪽 앞가슴에 붙여 우심장을 관찰할 수 있음

2) 심전도 파형

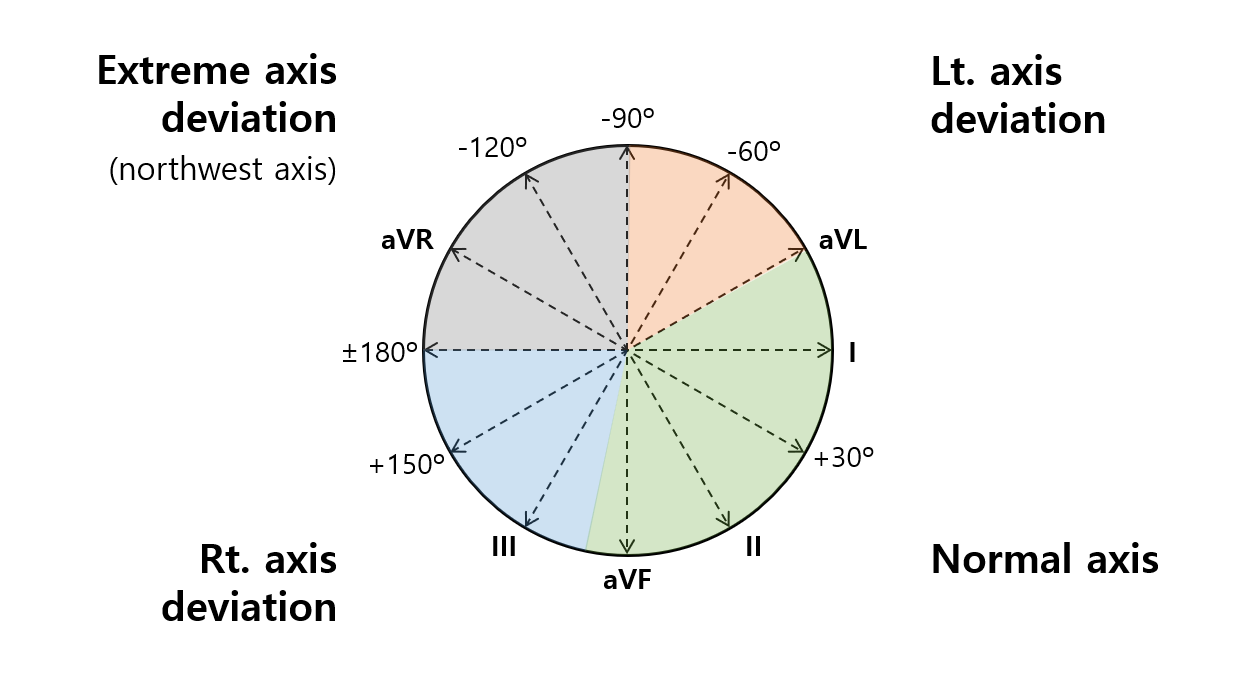

(1) Axis: 심장의 주된 전도 방향

① I, aVF의 QRS summation의 부호를 가지고 axis를 판단

② 정상 axis는 주로 I(+), aVF(+) 를 보임 (-30º ~ +100º 를 보통 normal axis로 봄)

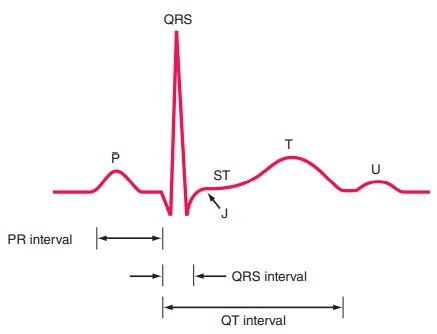

(2) 파형

① 부착된 lead로 depolarization이 다가오면 (+) 신호가 잡힘

② 부착된 lead로 depolarization이 멀어지거나 repolarization이 다가오면 (-) 신호가 잡힘

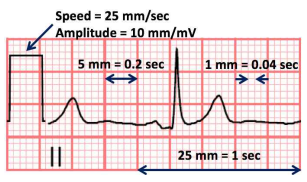

* 작은 1칸 0.04s, 큰 1칸 0.2s | |

P wave | • 심방 탈분극 • 정상 길이 < 0.12s, 높이 2.5 mm |

PR interval | • P wave 시작 ~ QRS complex 시작 전 • 정상 길이 0.12 ~ 0.20 s |

QRS complex | • 심실 탈분극 • 정상 길이 0.06 ~ 0.10 s |

ST segment | • QRS complex 끝 ~ T wave 시작 전 |

T wave | • 심실 재분극 |

|

정상 ECG: HR 75회/분, PR interval 0.16 s, QRS duration 0.08 s 보임 |

5. 심전도 해석

이번 단원에서는 심전도를 읽는 흐름을 이해한 뒤 각론에서 각 질환별 심전도 이상을 공부하면 된다. 일반적으로 우선 심박수, axis, P파를 먼저 살펴보게 된다.

1) 심박수: 심장이 얼마나 빨리 뛰는지

(1) 빈맥(tachycardia): > 100회/분

(2) 서맥(bradycardia): < 60회/분

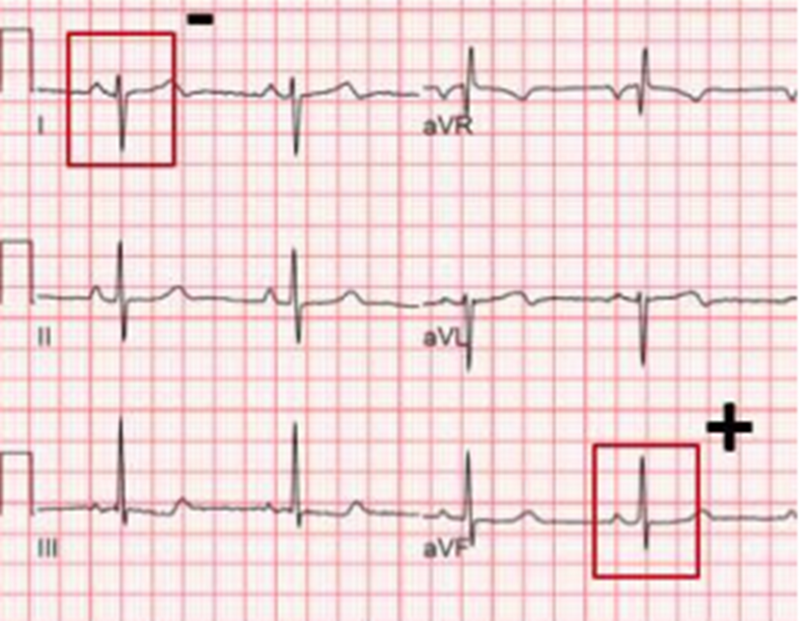

2) Axis: 주로 어느 방향으로 전기가 흐르는지 ≒ 왼쪽/오른쪽 중 어디가 더 큰지

(1) I, aVF의 QRS summation의 부호를 가지고 axis를 판단

(2) 정상 axis는 주로 I(+), aVF(+) 를 보임 (아래 ‘Axis deviation’ 참고)

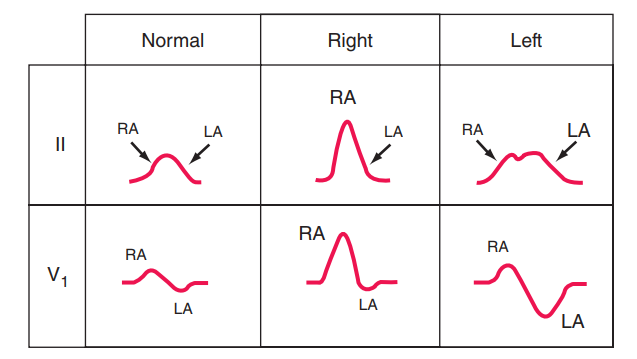

3) P파: 좌심방/우심방의 수축

(1) P파의 유무 확인: SA block, sinus arrest 시 P파 소실

(2) P파 크기 확인: Atrial enlargement 여부 확인 (아래 ‘Atrial enlargement’ 참고)

4) PR interval: SA node에서 신호 시작 ~ 심실 수축 전까지의 시간

(1) 정상 PR interval: 0.12 ~ 0.20s (3 ~ 5칸)

(2) 방실차단(AV block)에서 PR interval 연장 발생 가능

5) QRS complex: 심실 수축

(1) QRS 리듬의 규칙성 확인

• AF에서는 irregular한 패턴을 보임

(2) QRS complex 너비 확인 (0.06 ~ 0.10s, 대략 2~3칸)

① Narrow QRS: 주로 정상 or 상심실성 부정맥에서 보임

② Wide QRS: 주로 심실성 부정맥에서 보임

* 예외적으로 BBB, WPW syndrome, 편위전도에서는 심실성 원인이 아니지만 wide QRS complex를 보임

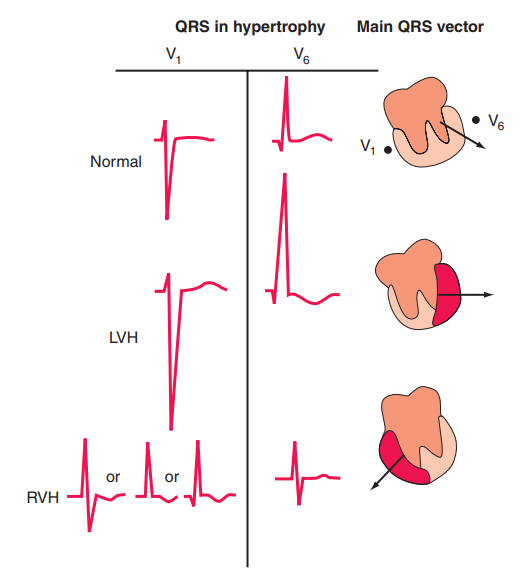

(3) QRS complex 크기 확인

① 크기↑: Ventricular hypertrophy 등

② 크기↓: Pericardial effusion 등

6) ST segment

(1) ST elevation: STEMI, 급성 심막염, 심근염, Brugada syndrome 등

* J point 기준 1~2mm 이상 상승 (성별, lead에 따라 기준이 조금씩 다름)

(2) ST depression: Myocardial ischemia, reciprocal change 등

* J point 기준 0.08초(2칸) 이후 1mm 이상 하강

7) QT interval, U wave

(1) QT interval 연장: Long QT syndrome, hypocalcemia 등

(2) QT interval 단축: Hypercalcemia 등

(3) U wave: Hypokalemia

8) T wave: 심실 이완(repolarization)

(1) Tall T wave: Hyperkalemia 의심

(2) T wave inversion: Myocardial ischemia, BBB, ventricular hypertrophy, HCMP 등

6. 심전도 이상

1) Axis deviation

(1) Right axis deviation: I(-), aVF(+)

(2) Left axis deviation: I(+), aVF(-)

2) Atrial enlargement

(1) 심방과 V1 전극이 가까워 V1 전극에서 P 파가 잘보임 → 주로 V1, II 전극에서 P 파 확인

(2) RA enlargement는 만성 폐질환에서 흔하고, LA enlargement는 승모판 질환에서 흔함

3) Ventricular hypertrophy

(1) RV hypertrophy: V1의 QRS summation이 커짐 (q, s보다 R wave가 더 큼)

• V1, V2 등에 ST depression 및 T wave inversion이 있을 시 'RV strain'이라고 하기도 함

(2) LV hypertrophy: V6의 QRS summation이 커짐

• V5, V6 등에 ST depression 및 T wave inversion이 있을 시 'LV strain'이라고 하기도 함

4) 기타

(1) Bundle branch block에 대해서는 '각차단' 단원 참고

(2) ST elevation/depression 등에 대해서는 '관상동맥질환의 개요' 단원 참고

(3) Metabolic factor, drug 등에 의한 ECG 변화에 대해서는 '전해질 이상, 약물 중독에 의한 심전도 이상' 단원 참고

7. 심장 전기생리 관련 기타 검사

갑자기 발생하는 부정맥(paroxysmal AF, PSVT)의 경우 해당 부정맥이 발생하고 있는 그 순간에 ECG를 찍기는 매우 어렵다. 따라서 24시간 홀터검사, 활동사건 기록기, 삽입형 루프 기록기 등 ECG와 비슷한 기계를 환자에게 일정 시간 동안 부착하고, 나중에 병원에서 기계가 그동안에 있었던 파형을 분석하는 방법을 사용한다. 예외적으로 전기생리검사는 병원에서 전극을 혈관 내로 삽입해 심장 근처/내부에서 전기 신호를 탐지하는 검사다.

검사 종류 | 적응증 |

24시간 홀터 검사 (24hr Holter monitoring) | 하루에 여러번 갑작스러운 부정맥 발생할 경우 시행 |

활동사건 기록기 (ambulatory event recorder) | 1주일에 1~2회 갑작스러운 부정맥 발생할 경우 시행 |

삽입형 루프 기록기 (implantable loop recorder) | 1년에 1~2번 갑작스러운 부정맥이나 원인을 알 수 없는 실신이 계속될 경우 시행 |

전기생리검사 (electrophysiologic study) | 부정맥의 원인이나 위치를 파악하기 위해 사용하는 검사로 다른 방법으로 원인을 찾기 어려울 경우 시행하는 침습적인 검사이다. |

8. 심초음파(echocardiography)

심초음파에 대한 내용은 본 단원에 기술된 내용만 알아도 국시 문제들을 맞추는 데는 큰 무리가 없을 것으로 보이나, 추가적인 공부 또는 대비가 필요하다면 '심화: 심초음파' 단원을 참고.

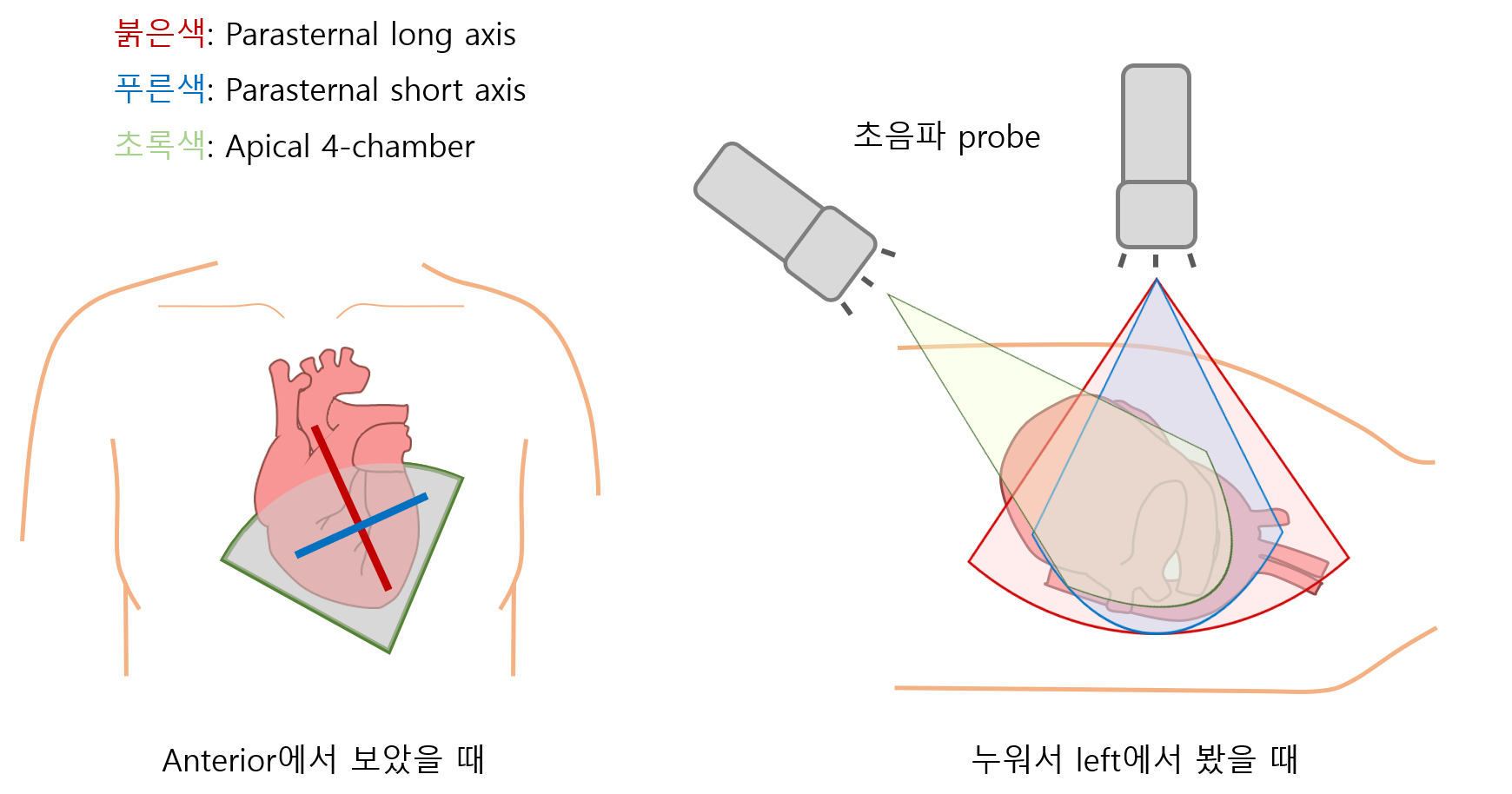

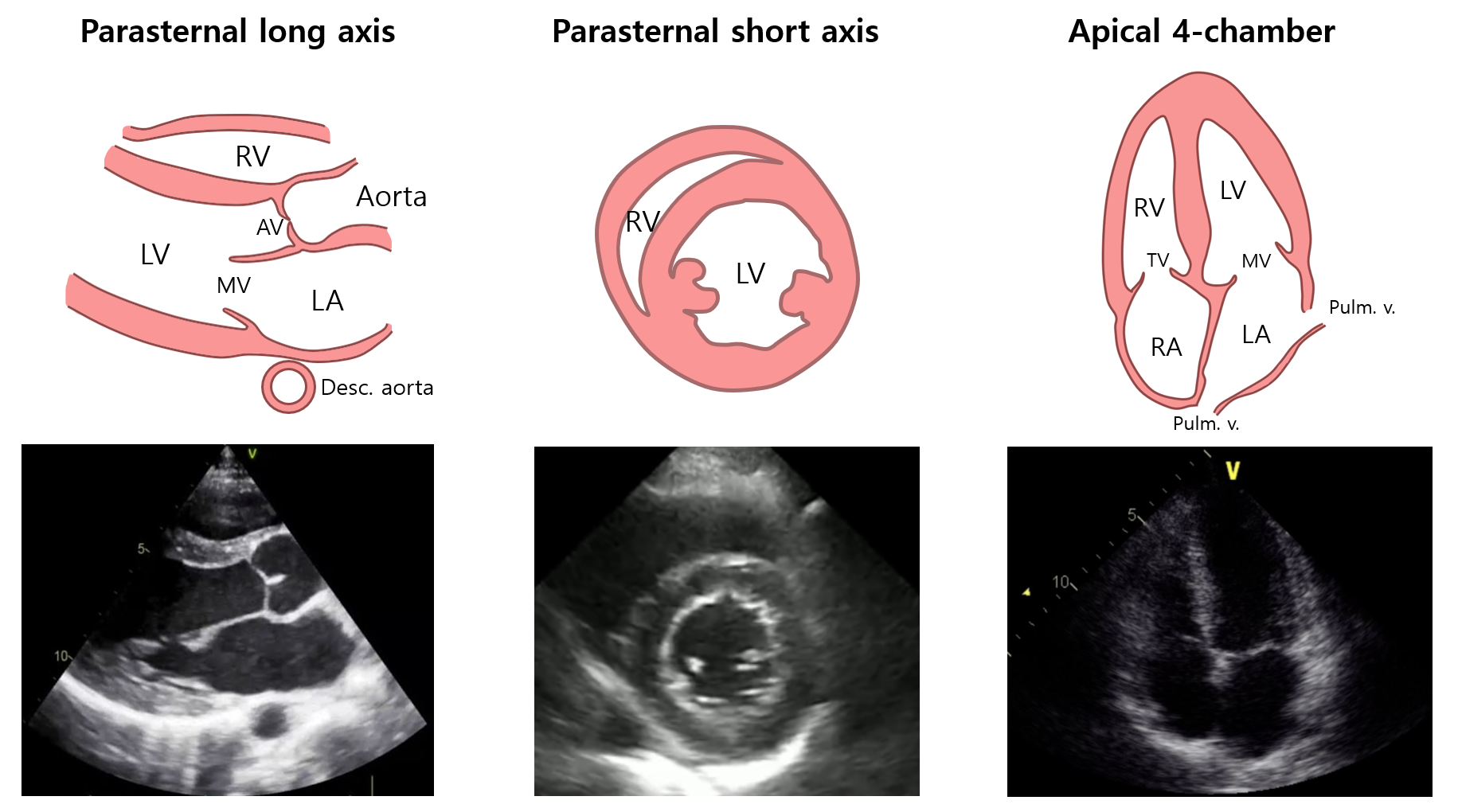

1) 기본 영상 구도

(1) Parasternal long axis: Sternum 옆에서 probe를 수직에 가까이 세워 바라본 window

(2) Parasternal short axis: Parasternal long axis에서 probe를 그대로 90도 돌린 window

(3) Apical 4-chamber: Apex에서 probe를 비스듬히 눕혀 바라본 window

* 국시에서는 주로 parasternal long axis는 pericardial effusion을 보여줄 때, parasternal short axis는 D-shaped LV(중증 폐색전증에서 나타나는 현상)을 보여줄 때, apical 4-chamber는 MR, VSD, ASD 등을 보여줄 때 사용된다.

2) 분류

(1) Dimension에 따른 분류

① 1D: M-mode라고도 불림, 주로 특정 구조물의 시간에 따른 길이의 변화를 측정하는 데 사용

② 2D: 가장 일반적인 mode - 위에서 보았던 모든 window는 2D

③ 3D: 3차원적 구조를 보여줄 수 있으나 해상도가 낮고 높은 숙련도가 필요해 잘 사용되지 않음

(2) 측정 방법에 따른 분류

① 경흉부심초음파(transthoracic echocardiography, TTE): 가장 흔히 사용되는 방식. 위의 모든 window는 TTE 기반

② 경식도심초음파(transesophageal echocardiography, TEE): 식도내시경 끝에 probe가 달린 방식

• 심장 내 작은 구조물을 관찰하는 데 유용: Valvular vegetation, 심장 내 thrombus(LA appendage 등)

• 환자 불편감이 크므로 sedation 등이 필요하며, aspiration, esophageal perforation 등의 위험성이 존재함

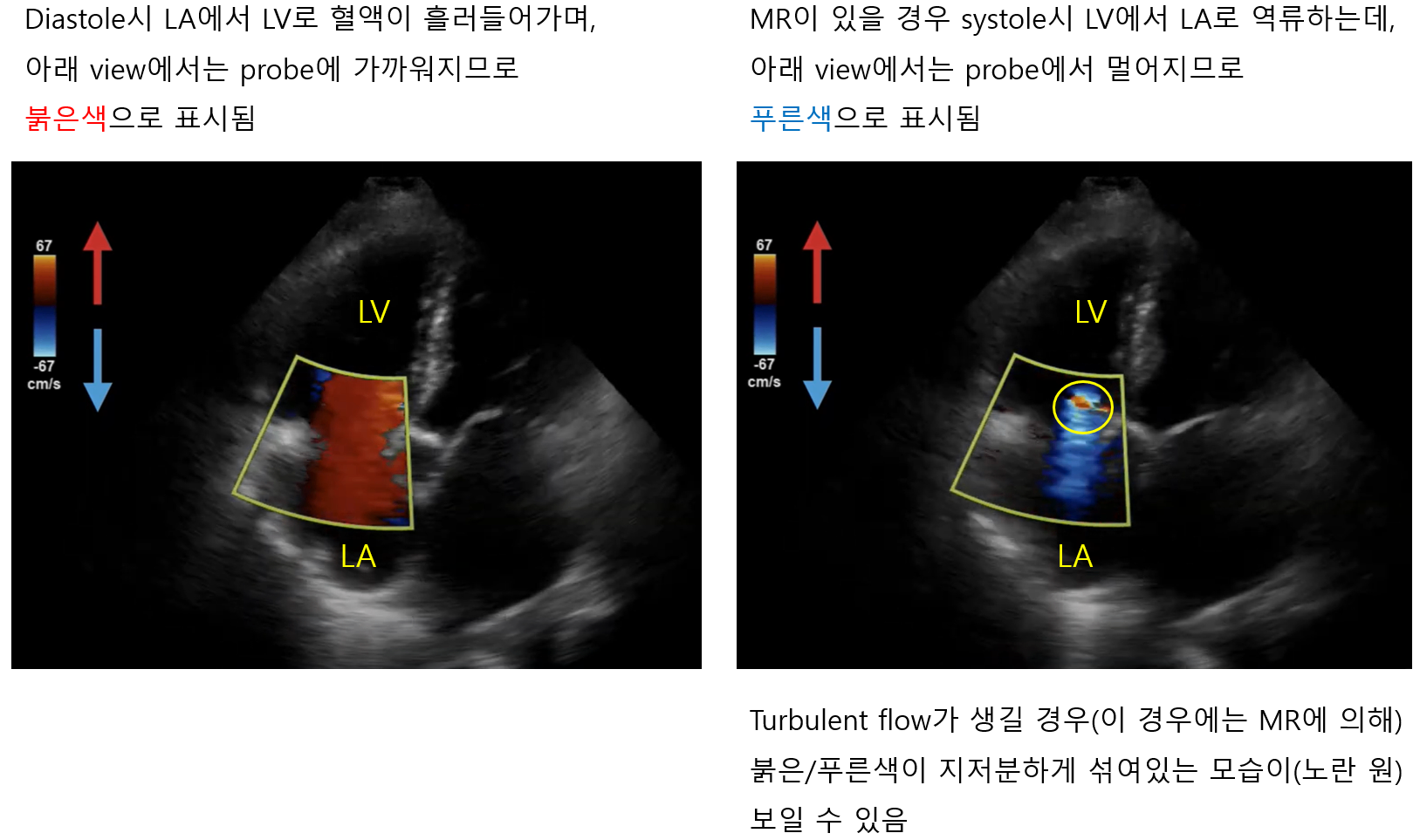

3) 도플러 심초음파(Doppler echocardiography)

(1) 도플러 효과: 초음파가 움직이는 물체(= 혈류)에 부딪혀 반사될 경우, 파장이 원래의 파장보다 달라지는 현상

(2) 도플러 효과를 통해 혈류가 초음파로부터 얼마나 빠르게 가까워지는지/멀어지는지를 측정할 수 있음

(3) Color Doppler, pulse wave Doppler, continuous wave Doppler 등이 있으며, 주로 국시에서는 color가 주어짐

4) 임상적 사용

(1) 구조적 평가: LV diameter(심부전, 판막질환 등), LV wall thickness(고혈압, 심부전, HCMP 등)

(2) 수축기능 평가

① 좌심실박출률(LV ejection fraction, LVEF): (LVEDV - LVESV) / LVEDV × 100

* LVEDV = LV end-diastolic volume, LVESV = LV end-systolic volume. LVEDV - LVESV는 stroke volume(SV)이라 부른다.

• LV로 들어온 혈액 중 얼마나 많이 짜낼 수 있는지를 평가

• 가장 대표적인 LV 수축기능 평가 지표 (심부전, 판막질환 단원 참고)

② 심근 스트레인(myocardial strain): 최근 각광받는 지표로, LV의 움직임 중 능동적 움직임이 얼마나 되는지를 측정

(3) 이완기능 평가

① E/e'

• 비정상 수치: E/e' > 9~15

• E: MV를 통해 혈류가 움직이는 속도 / e': MV의 annulus 자체가 움직이는 속도

• MV annulus가 잘 움직이지 못하면 LV가 스스로 이완하지 못한다는 뜻이므로 e'가 작을수록 이완기능이 비정상

② 좌심방용적지수(LA volume index, LAVI): LA enlargement의 정도를 나타냄

• 비정상 수치: LAVI > 34 mL/m2

• 이완기능이 손상되면 LA에서 LV로 충분히 혈액이 들어가지 못해 LA enlargement가 천천히 발생함

• AF, MS, MR 등이 있을 때는 이완기능을 제대로 반영하지 못함

(4) 국소벽운동장애(regional wall motion abnormality)

① LV wall을 16~17개 구역으로 나누어 각 구역마다 LV motion이 정상인지를 주관적으로 확인함

② 특정 coronary artery branch가 혈류를 공급하는 LV wall의 hypokinesia가 있을 경우 허혈성 심장질환 등을 고려

(5) 기타

① 심막질환의 평가: Pericardial effusion/calcification의 유무 및 크기 등

② 심장 내 thrombus, mass, vegetation 등의 평가

③ 선천성 심질환에 대한 구조적/기능적 평가

9. 기타 비침습적 영상검사

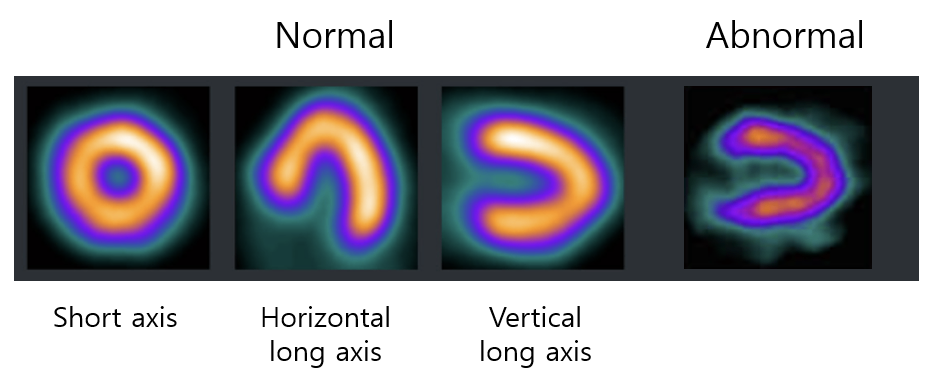

1) 핵의학적 검사: 주로 SPECT, PET 등의 modality를 이용

(1) Myocardial perfusion을 확인하는 데 주로 활용됨: 허혈성 심장질환에 주로 사용

(2) Perfusion이 적은 부분은 방사선동위원소를 적게 uptake하여 신호가 낮아짐

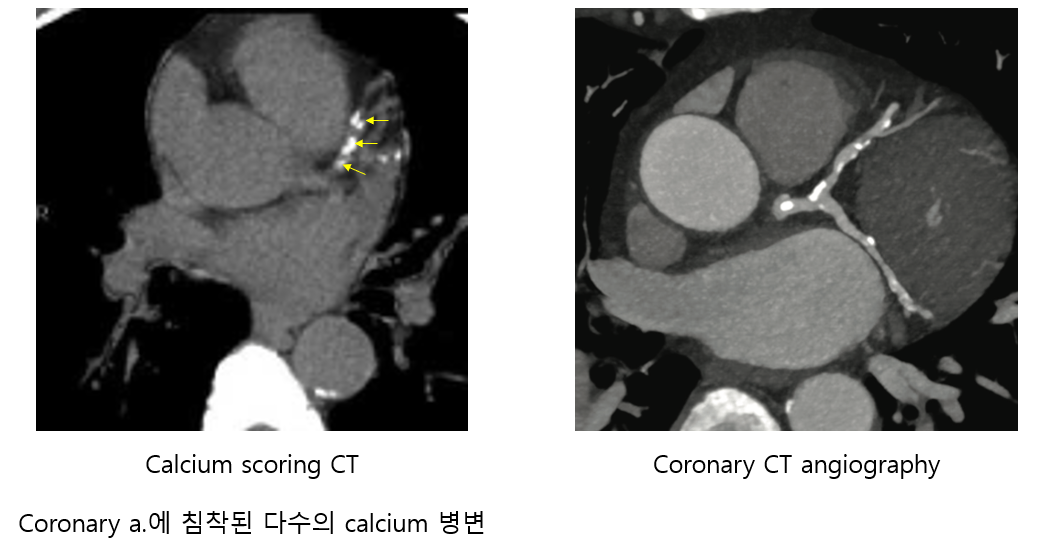

2) Cardiac CT

(1) 관상동맥 칼슘 지수(coronary artery calcium, CAC) 계산

① Noncontrast CT를 이용해 coronary a.에 calcium이 얼마나 많이 침착되었는지 확인

• 0~10: Minimal / 10~100: Mild / 100~400: Moderate / 400~: Severe

② 관상동맥질환 발병 위험을 어느 정도 예측할 수 있으나, calcium이 없는 atherosclerotic plaque도 있음

(2) 관상동맥 CT 혈관조영술(coronary CT angiography, CCTA)

① 조영제를 투여 후 cardiac cycle에 맞춰 엑스선을 조사해 CT를 촬영

② 매우 높은 특이도: CCTA상 coronary stenosis가 없으면 관상동맥질환은 거의 배제할 수 있음

③ 단, 심장/혈관의 구조적 문제만 보이며, 기능적 평가는 할 수 없음

3) Cardiac MR

(1) 심장의 구조, 기능, 허혈/경색 여부, 심근의 침범 물질 등 다양한 평가를 할 수 있음

(2) 주로 심근병증, 허혈성 심장질환, 부정맥 원인 병소 파악 등에 사용됨

Harrison 21e, pp.1815-1858

이전 이론이 없습니다.

순환기 총론

흉통