관상동맥질환의 개요

: Coronary artery disease, CAD

Coronary artery occlusive disease(CAOD)라고도 부른다. 허혈성 심장질환의 대다수는 CAD가 원인이다. CAD는 심장에 혈류를 공급하는 관상동맥(coronary artery)의 perfusion이 충분하지 않아 발생한다. 환자는 흉통을 주호소로 내원하며, 흉통의 세부적인 양상이 큰 단서로 주어진다. Stable angina에 대해선 추가로 시행하여야 할 검사를, acute coronary syndrome(ACS)에 대해선 치료 방법을, variant angina에 대해선 병의 진단을 주로 묻는다. 그 중 stable angina와 ACS는 같은 병태생리의 스펙트럼 안에서 나뉘는 질환이기 때문에 병태생리를 정확히 이해하는 것이 무엇보다 중요하다.

1. 개요

1) 정의: 관상동맥이 좁아져 산소 공급량이 심근세포의 산소 요구량을 충족시키지 못하는 질환 (demand > supply)

* 관상동맥이 정상이어도, 즉 CAD가 없어도 심근 허혈(myocardial ischemia)은 발생할 수 있다. AS, HCMP 등에 의해 LV hypertrophy가 심할 경우 O2 supply가 원활해도 O2 demand가 훨씬 크기 때문이다. 허혈성 심질환(ischemic heart disease)과 CAD의 정확한 정의는 문헌마다 조금씩 다르거나 모호한 경우가 많으며, 흔히 동의어처럼 사용된다.

2) 위험요인: 내분비 파트의 ‘심혈관질환 위험인자’ 참고

(1) 고령

(2) 흡연

(3) HTN, DM

(4) 이상지질혈증: 특히 높은 LDL-cholesterol

(5) CAD 조기발병의 가족력 등

3) 병태생리: 죽상동맥경화증(atherosclerosis)

* Atherosclerosis는 안정협심증, 급성 관상동맥 증후군의 주된 병태생리에 해당하며, 다른 단원에서 서술하는 variant angina나 microvascular angina의 경우 atherosclerosis가 주된 기전이 아니다. Variant/microvascular angina는 문헌/상황에 따라 CAD에 포함되기도, 포함되지 않기도 한다.

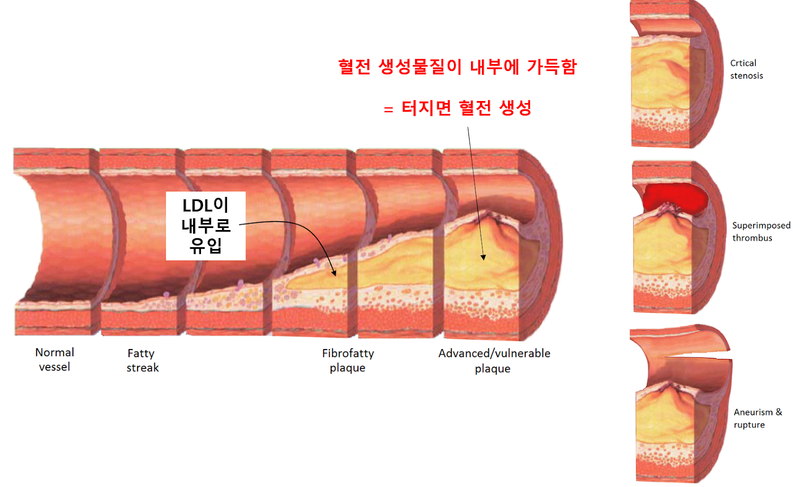

(1) Atheroma 생성

① 고혈압, 당뇨, 흡연 등의 위험인자에 의해 내피세포 손상 → 투과성 증가

② 혈중 LDL-cholesterol이 높으면 혈관의 내피로 침투

③ 침투한 LDL-C가 대식세포에 잡아먹혀 ‘foam cell’이라는 세포 형성

④ Foam cell이 cytokine, growth factor 등을 분비해 평활근세포를 remodeling → atheroma 생성

(2) 안정협심증: ‘혈관 좁아짐’

① Atheroma가 점점 커짐에 따라 혈관 내강이 좁아짐

② 보통 50% 이상 좁아지면 운동 시 흉통이 발생하며, 임상적으로 유의미한 obstructive CAD라고 판단함

(3) 급성 관상동맥 증후군: ‘터져서 혈전 생성’

① Atheroma가 내부에는 혈전 생성물질들이 농축되어 있음

② Atheroma가 터질 경우 해당 물질들이 유출되어 혈전 생성

③ 혈전이 그 자리에서(in situ) 혈관을 막거나, distal 쪽으로 날아가(embolism) 혈관을 막음

* Atherosclerosis의 병태생리를 잘 알아야 CAD의 치료/예방을 잘 기억할 수 있다. Atherosclerosis의 진행을 억제하기 위해 HTN/DM/dyslipidemia의 관리가 중요하며, 증상을 완화하기 위해 혈관확장 기능이 있는 nitrate, DHP-CCB를 사용하고, 혈전 생성 방지를 위해 aspirin 등의 antithrombotic을 사용한다.

2. 분류

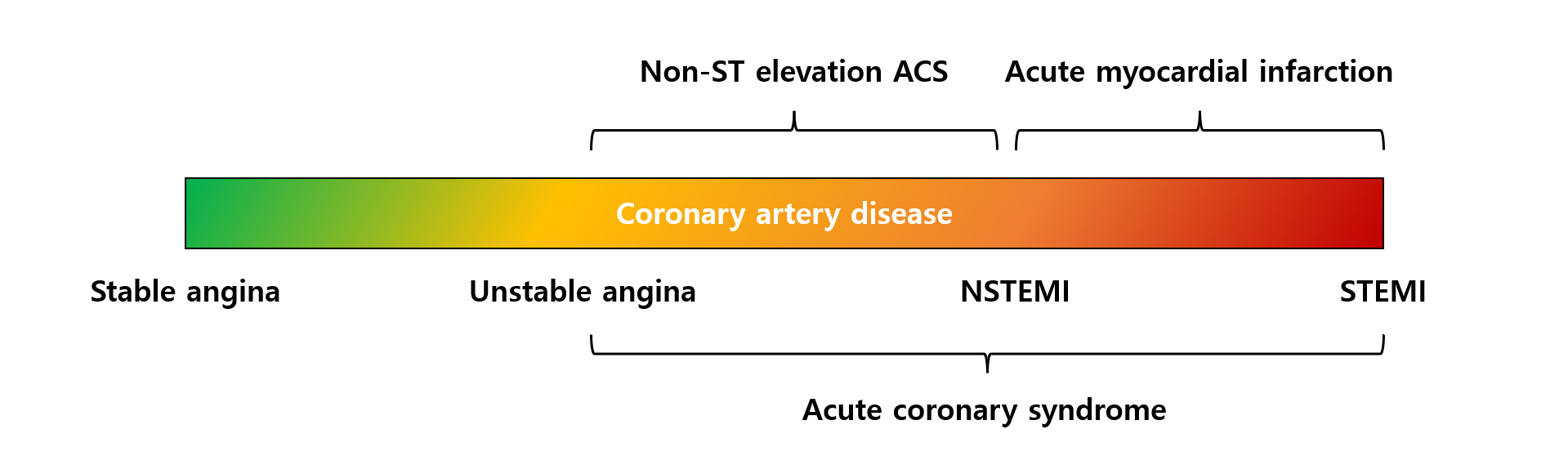

1) 진행 정도에 따른 분류

(1) 안정 협심증(stable angina): 혈관이 천천히 좁아져 일시적 혈류 부족이 발생

(2) 급성 관상동맥 증후군(acute coronary syndrome, ACS): Atheroma가 rupture되어 혈전이 생성되어 embolism을 일으킴

① Unstable angina (UA)

• Cardiac enzyme elevation이 없음

② Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)

• Cardiac enzyme elevation이 있음

③ ST elevation myocardial infarction (STEMI)

• ECG에서 ST elevation이 관찰됨

2) 침범 혈관 개수에 따른 분류

(1) 관상동맥의 분류

① 좌전하행동맥(left anterior descending artery, LAD)

② 좌회선동맥(left circumflex artery, LCX)

③ 우관상동맥(right coronary artery, RCA)

* LAD와 LCX는 좌주간동맥(left main coronary artery, LM)에서 기시한다.

(2) LAD, LCX, RCA 중 50~70% 이상 narrowing이 발생한 혈관 개수에 따라 1-vessel, 2-vessel, 3-vessel disease로 구분

* 이 중 2vd, 3vd를 통틀어 multivessel disease라고도 부른다.

3. ECG 변화

ECG는 허혈에 의한 심근 손상에 따른 전류의 변화를 잘 잡아내기 때문에 흉통을 호소하는 환자에게 우선적으로 시행하는 검사다.

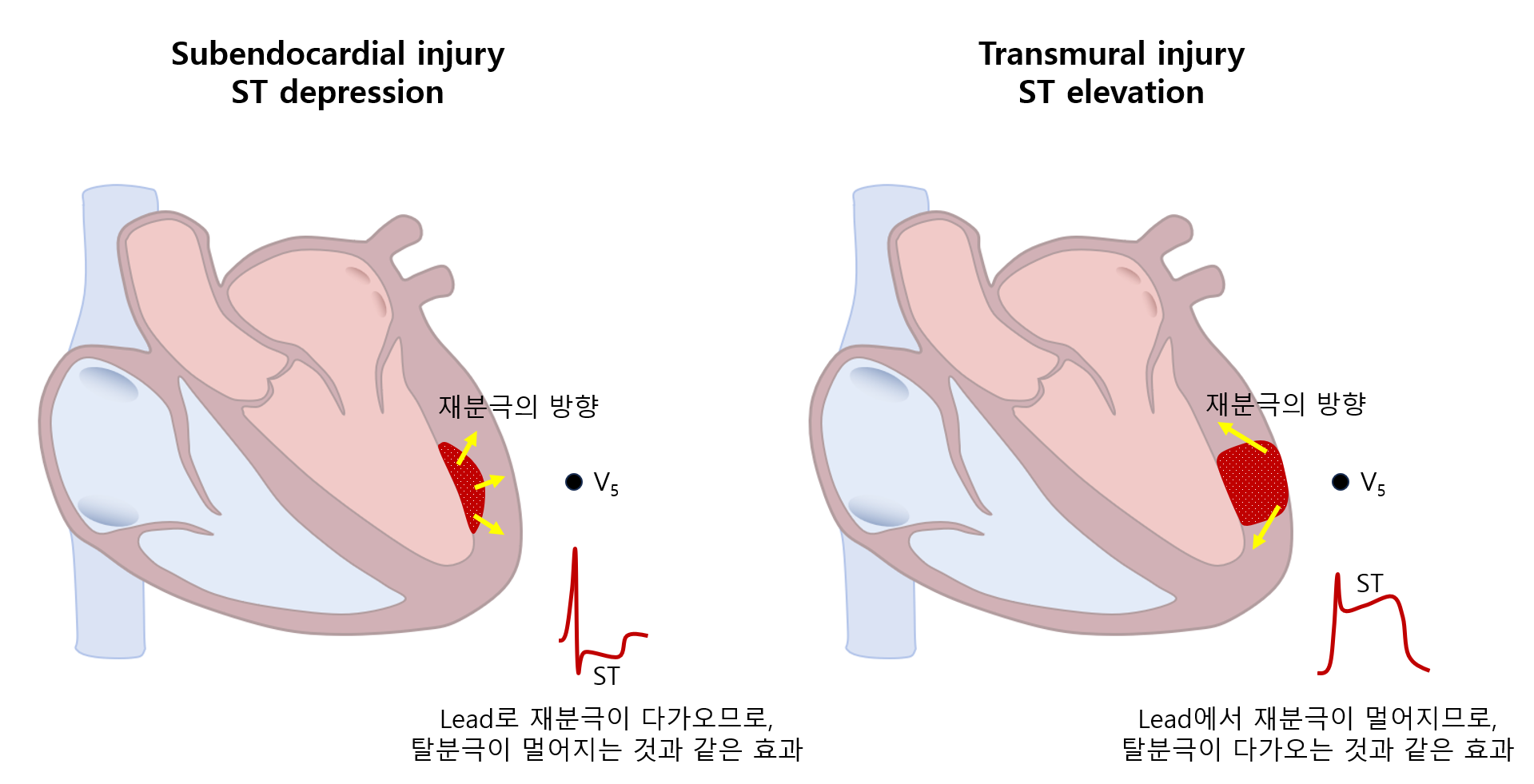

1) ST elevation, depression

(1) 관상동맥 혈류

① 심장의 바깥쪽 → 안쪽 순서로 공급됨

② 따라서 ischemia 발생 시 → 안쪽의 endocardium부터 손상

③ 손상된 심근은 정상 심근보다 더 빨리 탈분극되고, 더 빨리 재분극됨

④ 이로 인해 손상된 심근 → 정상 심근으로 전류가 흐르게 되며, 이로 인해 ST change가 발생

(2) ST depression: 심근벽 일부만 손상되었을 경우 (subendocardial injury)

① 손상된 심근이 LV wall의 안쪽에만 국한될 때, 재분극이 안쪽 → 바깥쪽 순서로 발생함

② Lead에서 보았을 때 재분극이 다가오므로, 탈분극이 멀어지는 것과 같은 효과 → ST depression

(3) ST elevation: 심근벽 전체가 손상되었을 경우 (transmural injury)

① 손상된 심근이 LV wall 전체 두께에 있을 때, 재분극이 손상 심근 → 주위 정상 심근 순서로 발생함

② Lead에서 보았을 때 재분극이 멀어지므로, 탈분극이 다가오는 것과 같은 효과 → ST elevation

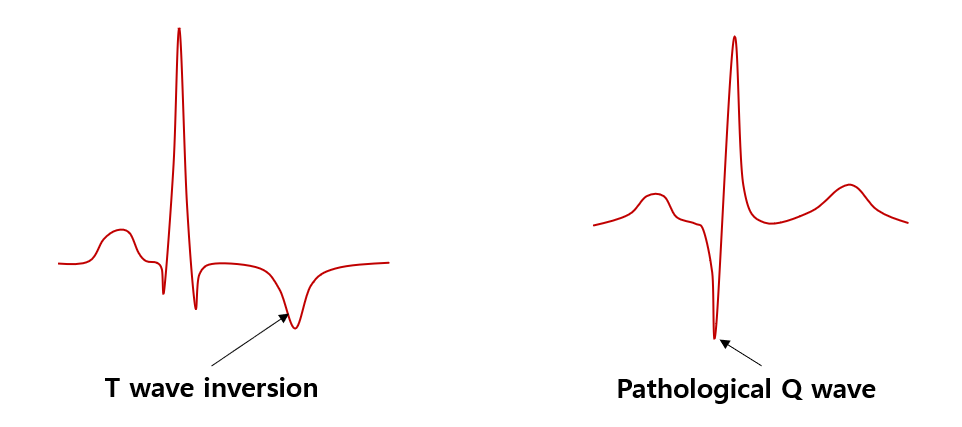

2) T wave inversion, pathological Q wave: ST depression/elevation이 발생하고 수 시간 ~ 수 일 후 발생

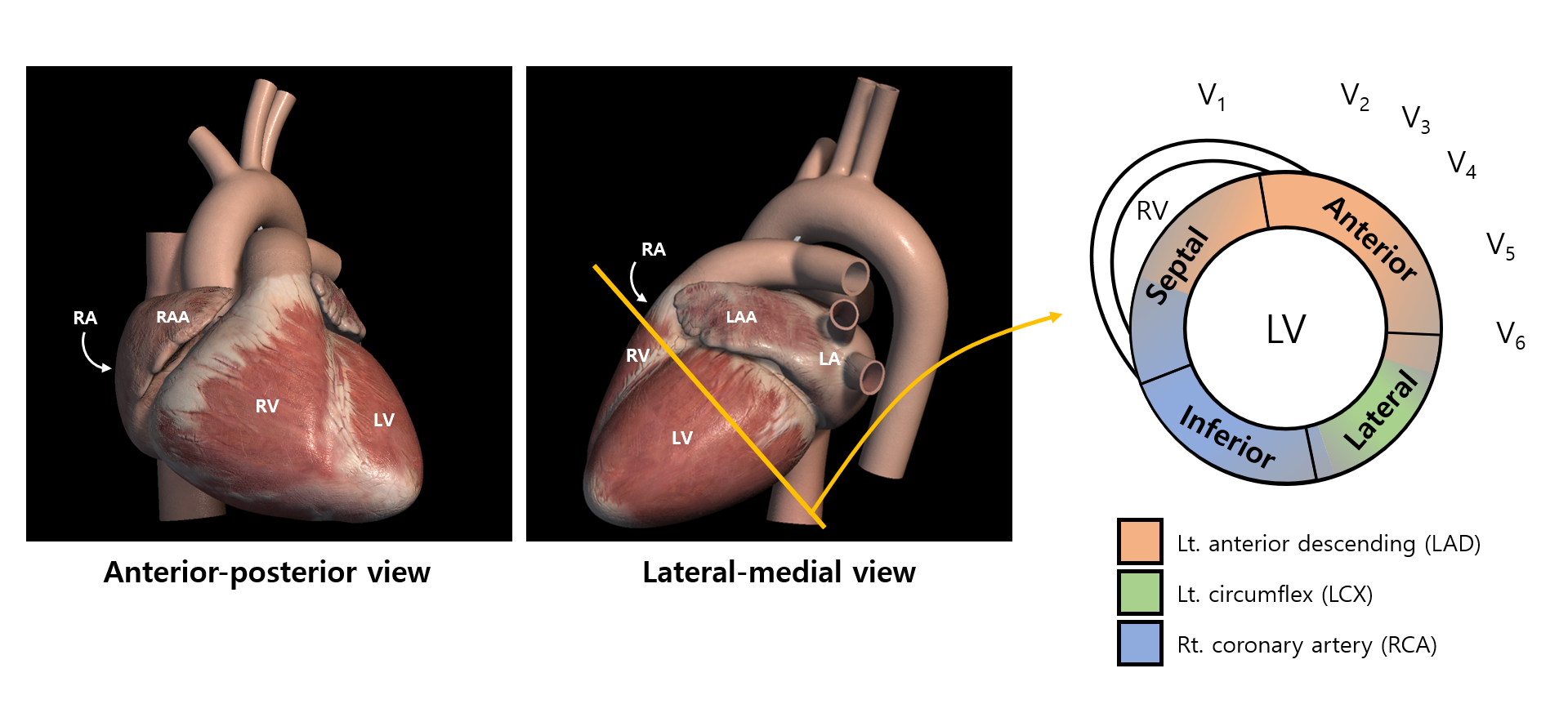

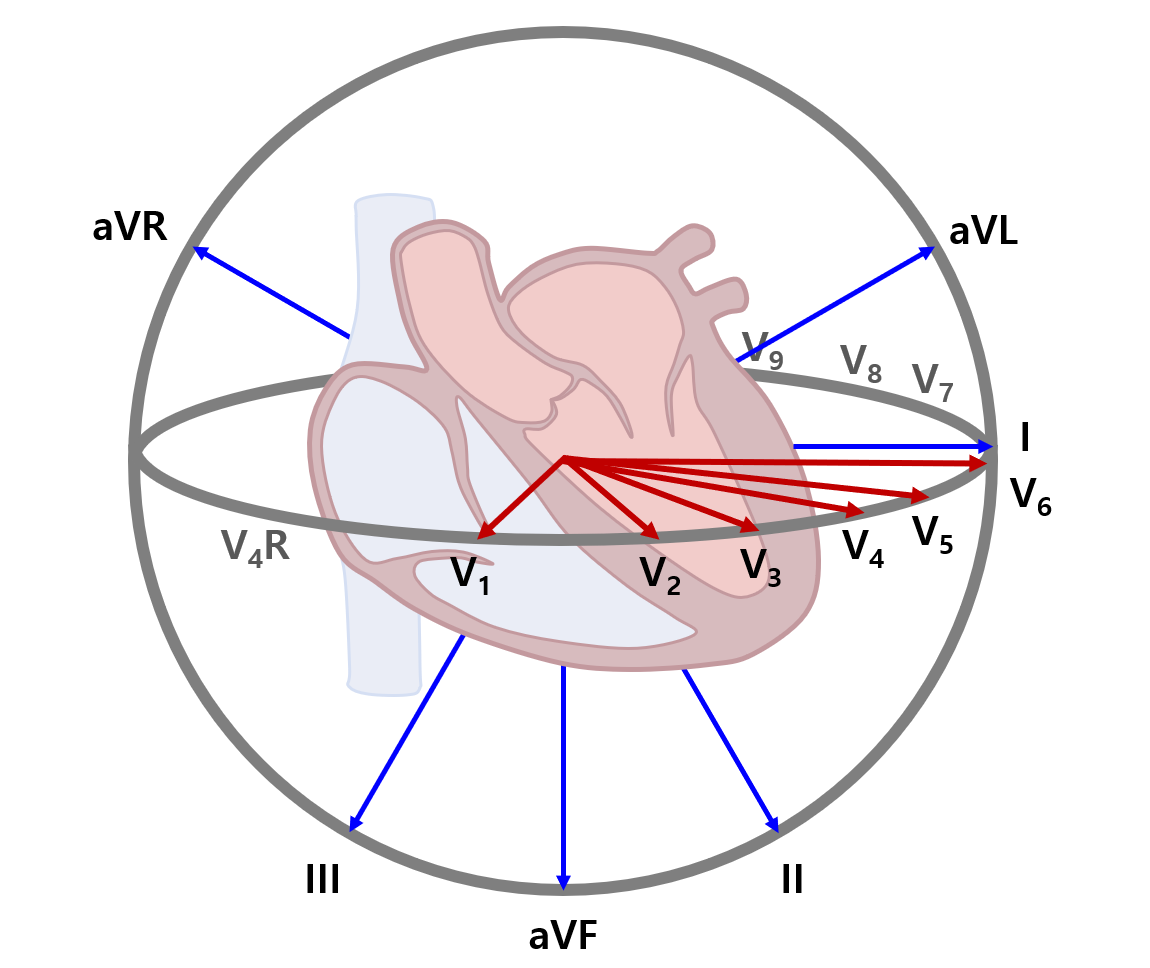

3) Ischemia의 localization

(1) LV wall의 해부학

① LV는 RV보다 뒤에 위치하며, 뒤쪽으로 약간 기울어져 있음

② Septal, anterior, lateral, inferior wall로 나뉨

* Inferior wall 중 윗부분(basal 쪽)을 posterior wall이라고도 부른다.

③ Anterior~septal wall은 LAD에, lateral wall은 LCX에, inferior~septal wall은 RCA에 의해 관류됨

* 개인마다 coronary artery의 구조가 다르므로, 모든 환자에게 일괄적으로 들어맞지는 않는다. 단, 대부분 LAD가 가장 많은 혈류를 담당하므로 LAD infarction의 예후가 LCX/RCA infarction에 비해 나쁘다.

(2) ST elevation과 localization

* Pathological Q wave의 위치도 ST elevation의 위치와 동일하다. ST depression은 ST elevation만큼 ischemia의 위치를 잘 반영하지 못한다.

기본 lead | |||

Septal | Anterior | Lateral | Inferior |

V1, V2 | V2, V3, V4 | V5, V6, I, aVL | II, III, aVF |

추가 lead | |||

RV | Posterior | ||

V4R | V7, V8, V9 | ||

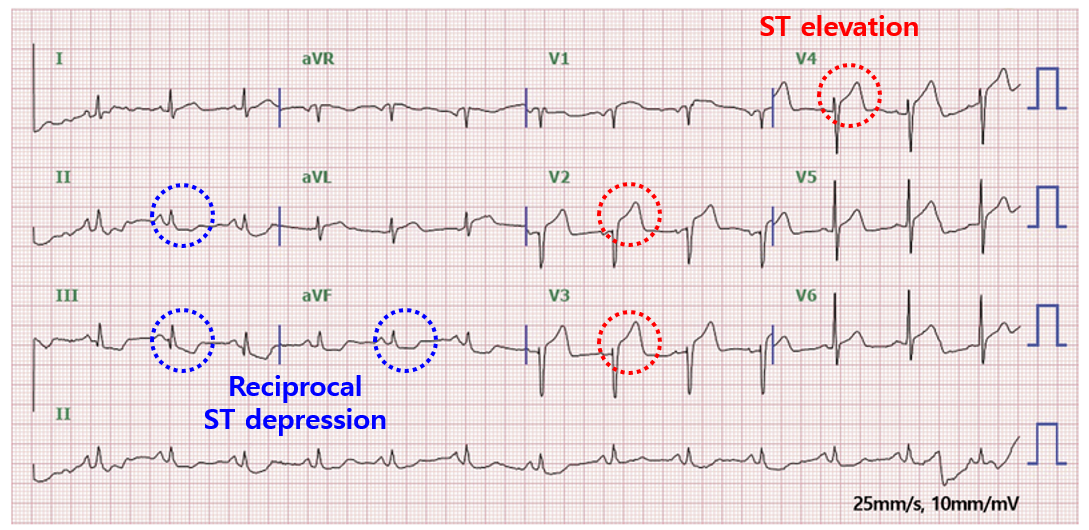

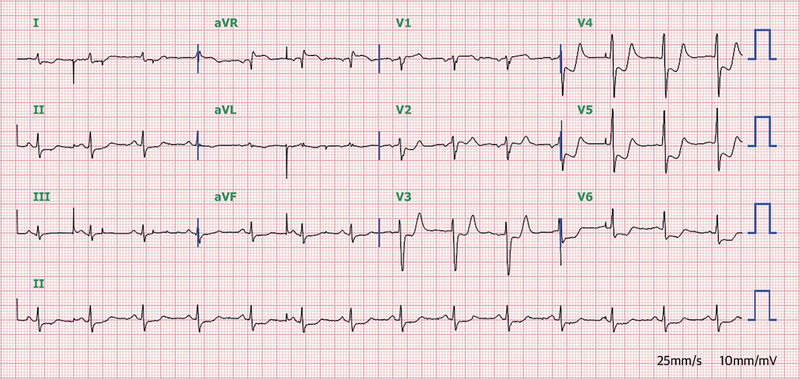

4) 실제 예시

(1) ST depression

(2) ST elevation (anterior wall infarct)

• ST elevation과 반대쪽 lead의 reciprocal change가 같이 관찰됨

Harrison 21e, pp.2030-2033

부정맥

심화 2. 기타 상심실성빈맥

허혈성 심장질환

안정협심증