급성 관상동맥 증후군

: Acute coronary syndrome, ACS

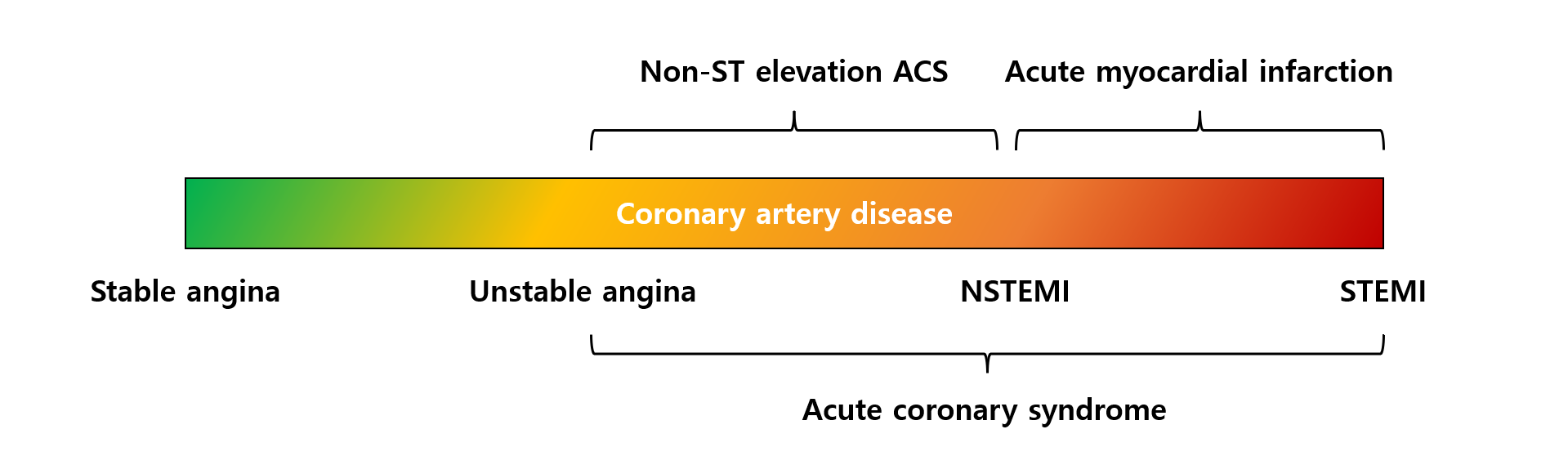

ACS는 non-ST-elevation ACS(NSTE-ACS)와 ST-elevation myocardial infarction(STEMI)로 나뉜다. 임상적으로 매우 중요한 만큼 자주 출제되는 단원이다. 흉통의 양상과 함께 ECG, 심근효소 수치 등이 주어지며, 적절한 치료법을 고르는 것이 중요하다. 특히 관상동맥중재술의 적응증과 약물치료의 종류에 대해 세세히 알아야 한다. 최근에는 MI 및 PCI 후 발생할 수 있는 합병증에 대한 내용도 빈번히 출제되고 있으니 잘 알아두어야 한다. ACS의 병태생리나 관상동맥질환 안에서 안정협심증과 ACS가 어떻게 구분되는지는 해당 단원 참고

1. 임상양상

1) 주호소: 흉통

(1) Resting angina: 휴식시에도 10~20분 이상 통증이 지속됨

(2) New-onset angina: 2달 이내에 새로운 흉통이 생김

(3) Increasing angina: 흉통이 점점 악화됨

(4) 휴식, nitroglycerin에도 완화되지 않음

2) 기타 증상 및 징후

(1) 호흡곤란, 복통, 오심/구토, 피로, 어지러움 등

(2) 경정맥 확장: RV infarction 의심

(3) 서맥: Rt. heart 또는 septal infarction 의심 (SA node, AV node 침범)

2. 분류

위 임상양상이 있을 경우 ACS의 가능성에 무게를 둔다. 가장 먼저 ST elevation이 있는지 확인하며, 그 이후 myocardial necrosis의 증거(심근효소 상승 등)가 있는지 확인해 분류한다. 관상동맥질환의 개요 단원에서도 다루었던 내용이다.

1) ST분절상승 심근경색증(ST elevation myocardial infarction, STEMI)

• ECG에서 ST elevation이 관찰됨

2) 비ST분절상승 급성관상동맥증후군(non-ST elevation acute coronary syndrome, NSTE-ACS)

(1) 비ST분절상승 심근경색증(non-ST elevation myocardial infarction, NSTEMI)

• 심근효소 상승이 확인됨

(2) 불안정협심증(unstable angina, UA)

• 심근효소 상승이 확인되지 않음

* 즉, unstable angina는 정의상 ECG, 심근효소 모두 정상일 수 있으므로, 초기 평가에서 stable angina와의 유일한 차이는 임상양상이다.

3. 진단

ACS의 진단은 임상양상 → ECG → 심근효소 → 영상검사를 종합하여 이루어진다.

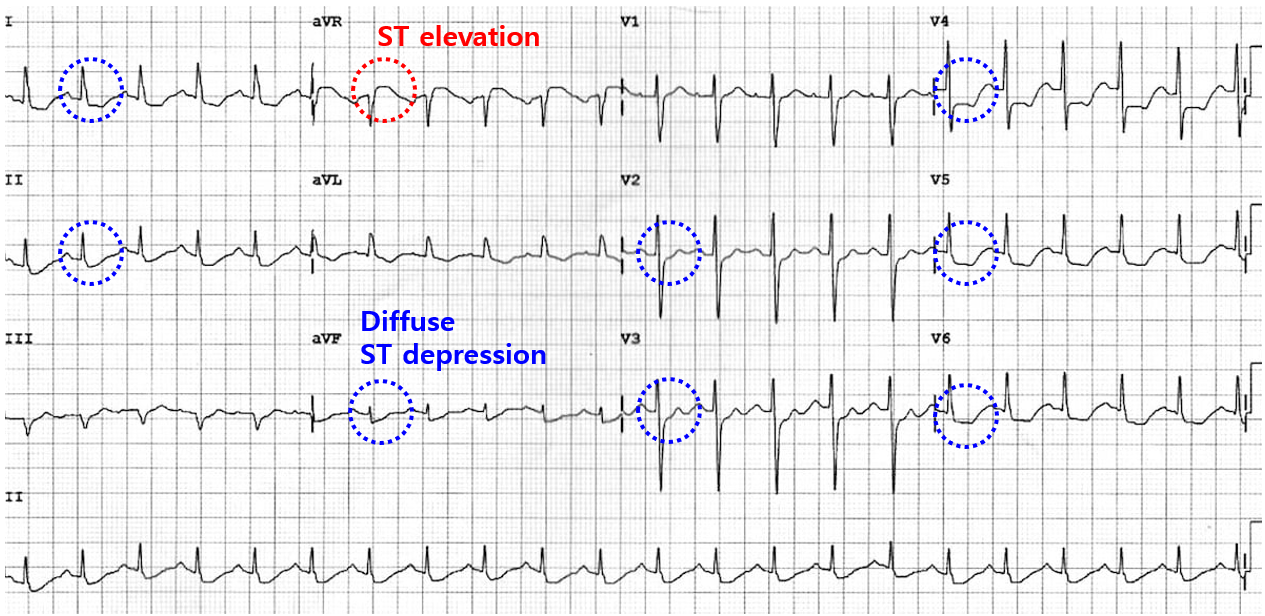

1) ECG: ACS 중 STEMI/NSTE-ACS를 감별

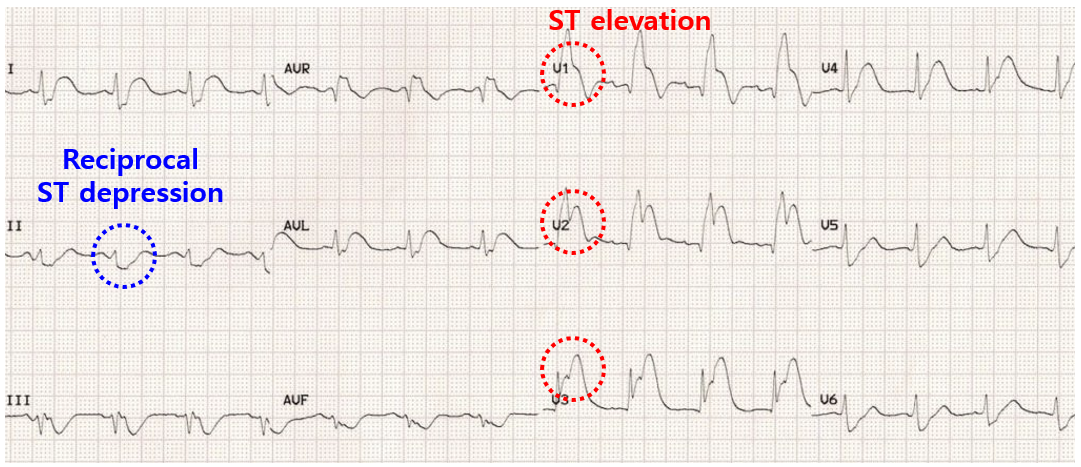

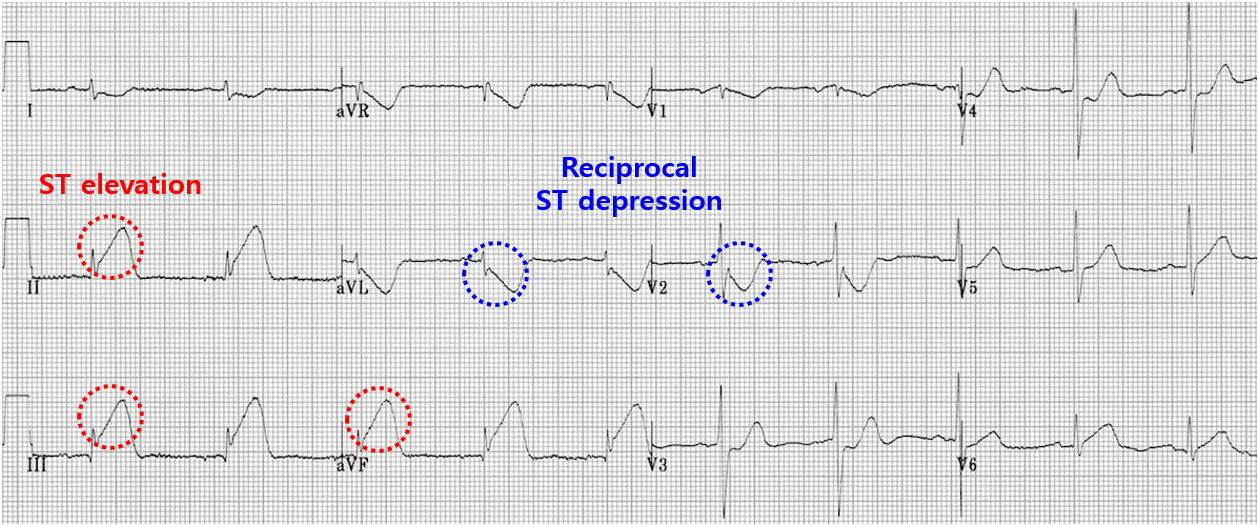

(1) STEMI: 2개의 연속된 lead에서의 지속적인 ST elevation (정확한 기준은 참고)

① Reciprocal change: ST elevation이 있는 lead의 반대쪽에서 ST depression이 확인됨

ST elevation: V1~V3 → septal, anterior infarction → LAD occlusion의 가능성 높음

ST elevation: II, III, aVF → inferior infarction → RCA occlusion의 가능성 높음

(+ V4R도 촬영해 RV infarction 감별 필요)

② 특수 lead의 적응증

• Inferior infarction: II/III/aVF ST elevation이 있는 경우 RV infarction이 동반된 경우가 있어 V4R을 포함해 재촬영

• ACS가 의심되지만 12-lead ECG가 정상: Posterior infarction의 경우 12-lead ECG로는 보이지 않을 수 있어 V7~V9을 포함해 재촬영

(2) STEMI-equivalent: ST elevation은 없지만 STEMI에 준해서 보아야 하는 경우

① ≥ 6개 lead의 ST depression ≥ 1mm + aVR/V1의 ST elevation

• Lt. main coronary a. occlusion 또는 multivessel ischemia를 시사

② Hyperacute T wave: STEMI 초기에 ST elevation이 발생하기 전 병변. ST elevation이 같이 보이는 경우가 많음

③ LBBB, RBBB가 있으면서 임상적으로 ACS가 강하게 의심될 때

* LBBB/RBBB는 평상시의 ST도 비정상적으로 생겼기 때문에, STEMI가 발생해도 이를 ECG만으로 명확히 감별하기 매우 어렵다. 따라서 임상양상만으로 ACS를 배제할 수 없다면 우선 안전하게 STEMI라고 가정하는 것이다.

(3) NSTE-ACS: STEMI가 아닌 모든 ECG (정상도 가능)

① ST depression: 상대적으로 심한 ischemia

② T wave inversion: 상대적으로 경한 ischemia

2) 심근효소(cardiac enzyme/biomarker): NSTE-ACS 중 NSTEMI와 UA를 감별

(1) 예시: (고민감도) Troponin-I, troponin-T, CK-MB 등

(2) 원리

① 심근세포 내 정상적으로 존재하는 효소가 심근세포 손상시 혈액으로 유리됨

② MI 후 첫 3시간은 정상 가능 → 1~2일째에 peak → 이후 다시 감소

③ MI 외 심근세포가 손상되는 기타 원인에도 증가할 수 있음 (ex. 심근염, 심부전, 폐색전증, 외상, 패혈증 등)

(3) 해석

① 높음: NSTEMI 진단

② 중간~낮음: 1~3시간 후 재검 → 유의미한 증가시 NSTEMI 진단

③ NSTEMI가 아닐 경우 UA나 ACS 외의 질환을 고려

* STEMI와 STEMI-equivalent는 심근효소 혈액검사 결과가 나오는 시간(≒ 1시간)을 기다릴 수 없으므로 임상양상/ECG만으로 신속한 치료가 필요하다. 심근효소가 높더라도 ACS가 아닌 다른 원인이 더 강력히 의심된다면 심근효소만으로 NSTEMI 진단을 내리는 것은 부적절할 수 있다. 심근효소가 낮더라도 MI 후 첫 3시간은 정상일 수 있으므로 약 1~3시간 이후 재검을 시행해 상승하는지를 확인해야 한다. '높음’과 ‘유의미한 증가’의 기준이 되는 수치는 검사 항목과 장비에 따라 다르다.

.

3) 영상검사

(1) 경흉부심초음파(transthoracic echocardiography, TTE)

• 국소벽운동장애(regional wall motion abnormality, RWMA), 합병증(acute MR 등)을 빠르게 확인

(2) 관상동맥 CT 조영술(coronary CT angiography), 심장 MRI: NSTE-ACS가 의심되나 ECG/심근효소 결과가 애매할 때

4. 치료

ACS의 치료는 재관류술 + 급성기 약물치료 + 장기적 약물치료로 나뉜다. 재관류술은 NSTE-ACS에서는 대부분의 환자에게, STEMI에서는 모든 환자에게 시행하게 된다. 급성기/장기적 약물치료는 NSTE-ACS와 STEMI 모두 대동소이하다.

1) 관상동맥 재관류술(coronary reperfusion, 재개통술, revascularization)

(1) 적응증 (자세한 내용은 다음 참고)

① STEMI, STEMI-equivalent, NSTEMI

② 심장성 쇼크, 혈역학적 불안정성

③ 지속적 흉통 / ECG 변화

④ ACS로 인한 급성 심부전, 치명적인 부정맥(VT/VF 등), 기계적 합병증(acute MR 등) 등

(2) 술식

① 경피적 관상동맥 중재술(percutaneous coronary intervention, PCI)

• 우선 침습적 관상동맥조영술(invasive coronary angiography) 시행

• 실제로 CAD가 있는지, 있다면 병터의 위치/개수/규모 등을 파악 → 풍선확장술 후 stent 삽입

* 경피경혈관관상동맥성형술(percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA)이라고 하기도 한다.

② 관상동맥우회술(coronary artery bypass graft, CABG): 관상동맥의 해부학적 구조가 PCI에 부적당할 때

③ 혈전용해(fibrinolysis): Alteplase(tPA), reteplase, tenecteplase

• STEMI 진단 후 2시간 내 PCI가 불가능할 때 투여 → 이후 PCI 가능한 의료시설로 즉시 이송

• 금기: 뇌출혈 과거력, 6개월 내 뇌경색, 1개월 내 주요수술/위장관출혈, 대동맥박리 등

* Fibrinolysis는 STEMI에서만 시행하며, 이마저도 증상 발생 후 12시간이 지나면 시행하지 않는다. 미국과 같은 넓은 국가의 경우 fibrinolysis가 중요할 수 있으나, 대한민국의 경우 STEMI를 진단받은 순간부터 2시간 내 PCI를 시행받지 못하는 경우는 거의 없으므로 국시에서는 큰 의미가 없다. STEMI 등 immediate revascularization이 필요한 상황에서 fibrinolysis 등 없이 즉시 PCI부터 시행하는 것을 일차경피적관상동맥중재술(primary PCI)이라고 부르며, 아닌 경우를 rescue PCI라고 부른다. 'Primary' PCI의 정확한 정의를 알고 있어야 풀 수 있는 문제가 국시에 출제된 바 있다.

2) 급성기 약물치료: Anti-ischemia

(1) Nitrate: Nitroglycerin 등 (주로 sublingual)

① 기전: 혈관 이완 → coronary vasodilation & 심실 preload↓ → 산소 공급량↑ & 산소 요구량↓

② 금기/주의: 저혈압, RV infarction(저혈압 위험), 48시간 내 sildefanil 등 복용(저혈압 위험), 서맥

(2) BB: Metoprolol 등

① 기전: 수축력 & HR↓ → 산소 요구량↓

② 금기/주의: 저혈압, 급성 HF, 서맥, 천식(bronchoconstriction 부작용)

(3) 기타

① Morphine, non-DHP CCB: 흉통 감소 → 교감신경 항진 방지 → 산소 요구량↓

② O2: SaO2 < 90%일 때

(4) RV infarction이 의심되는 경우: II/III/aVF/V4R ST elevation

① 수액 투여: N/S 등

* LV는 아직 상대적으로 기능할 수 있으므로, volume expansion을 통해 RV preload를 늘려 혈액을 어떻게든 RV → 폐 → LA → LV로 보내면 systemic perfusion 회복이 가능하기 때문이다. 국시에서는 주로 SBP 80대의 저혈압 증례로 출제되며, V4R 없이 II/III/aVF ST elevation(= LV inferior infarction)만으로 RV infarction을 추측해야 하는 경우가 대부분이다. LV inferior infarction이 있을 때 RV infarction이 동반되는 것이 흔한 것이지, LV inferior infarction과 RV infarction은 동의어가 아니다.

② 금기: Preload 감소시키는 약물(nitrate, diuretics 등)

3) 급성기 약물치료: Anti-thrombosis

(1) 항혈소판제(antiplatelet): ①+② 병용투여(dual antiplatelet therapy, DAPT)

① Aspirin: 1st line

② P2Y12 inhibitor: Prasugrel, ticagrelor (1st line) → clopidogrel (2nd line)

(2) 항응고제(anticoagulant)

① Unfractionated heparin(UFH): 1st line

② 기타

• Low-molecular weight heparin(LMWH): Enoxaparin (2nd line)

• Bivalirudin, fondaparinux

* 만약 AF 등의 사유로 oral 제제인 DOAC(dabigtran, -xaban), warfarin을 투약 중이었다면 위 anticoagulant 대신 복용하던 항응고제를 지속할 수 있다. PCI를 24시간 내 시행하지 않을 예정인 NSTE-ACS의 경우는 예외적으로 fondaparinux가 1st line이나, 국시에서는 중요도가 매우 낮다.

4) 장기적 약물치료

(1) Anti-thrombosis 약물치료: DAPT 12개월 → 이후 aspirin만 평생 유지

• Ischemia/bleeding risk를 고려해 DAPT 기간을 조정하거나 약물을 추가/변경할 수도 있음

• PPI: Aspirin의 부작용인 gastric ulcer 예방 목적으로 투여

(2) ACEi/ARB, BB: Post-MI에서 일괄적으로 고려. HFrEF/DM/CKD 동반시 무조건 투여

(3) LDL-C 조절: Statin → + ezetimibe → + PCSK9 inhibitor 투여

(4) 생활습관 교정: 금연, 체중 및 식단 조절, 유산소 운동 등

5. 합병증

1) 심부전

(1) 병태생리: 심근 손상 → 직접적인 수축기능 감소 + 장기적 ventricular remodeling (급성, 만성 HF 모두 가능)

(2) 임상양상: 호흡곤란, 부종, 수포음, 제3/4심음

(3) 검사소견

① CXR: 폐부종

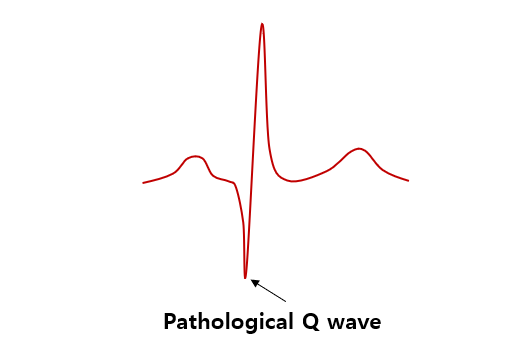

② ECG: 급성이 아닐 경우 Pathologic Q wave 등 MI의 흔적

* Pathologic Q wave 정의 : Q wave의 넓이가 0.04s(작은칸 1칸) 이상 & Q wave의 깊이가 R wave의 1/3 이상

(4) 치료: Diuretics 등 급성 심부전 치료 → ARNI/ACEi/ARB, BB 등 만성 심부전 치료

* 심장성 쇼크로 이행된 경우 해당 단원 참고

2) 부정맥

(1) 서맥성 부정맥: 동서맥 + 혈역학적 불안정성, 2도 Mobitz type II ~ 3도 방실차단

• Atropine → 임시 심박동기

(2) 상심실성빈맥

① 동빈맥: 교감신경 항진이 의심될 경우 BB

② 심방세동: Rate control(BB, amiodarone), rhythm control(amiodarone, DC cardioversion), anticoagulation

(3) 심실빈맥: BB/amiodarone → cardioversion

(4) 심실조기박동: 경과관찰 (유증상시 BB로 조절)

(5) 가속심실고유리듬(accelerated idioventricular rhythm, AIVR)

① 정의: Ventricular rhythm(= wide QRS)이 반복되지만 맥박수가 정상인 상태

② Reperfusion 이후 일시적으로 발생할 수 있음

③ 치료: Benign하므로 경과관찰

3) 기계적 합병증

(1) 유두근 파열(papillary muscle rupture) ('승모판 역류' 참고)

① 원인: Mitral 또는 tricuspid valve의 papillary muscle의 infarction

② 임상양상: 급성 호흡곤란, 범수축기 심잡음

③ 진단: 심초음파

④ 치료: 수술 (shock의 경우 응급) + diuretics/vasodilator/inotropics/IABP

(2) 심실중격파열(ventricular septal rupture, VSR)

① 원인: Septal infarction → interventricular septum이 약해져 파열

② 임상양상: 급성 호흡곤란, 범수축기 심잡음

③ 진단: 심초음파

④ 치료: 수술 (shock의 경우 응급) + diuretics/vasodilator/inotropics/IABP

(3) 심실자유벽파열(ventricular free wall rupture)

① 원인: Ventricular wall 중 pericardium과 맞닿아 있는 부분이 약해져 파열

② 임상양상: 심장 눌림증의 양상으로 빠르게 이행

③ 진단: 심초음파, chest CT

④ 치료: 응급수술

4) 기타 합병증

(1) 스텐트 혈전증(stent thrombosis) / 재협착(in-stent restenosis)

① 병태생리: Stent와 근처 intima의 상호작용으로 인해 thrombus가 생성 → 흉통 발생

② 치료: Reperfusion 재시행

③ 예방: 꾸준한 antithrombotics 복용

(2) 저혈량(hypovolemia)

① 원인: 통증으로 인한 구토, fluid intake 저하 등

② 치료: 수액 투여 (HF가 있을 경우 volume overload가 되지 않도록 조심)

(3) 심막염(pericarditis): 보통 aspirin으로 치료됨

(4) 심실혈전(ventricular thrombus)

① 병태생리: LV 기능 저하 등에 의해 MI 1~2주 후 ventricle 내 thrombus 발생 → 뇌졸중 등 유발 가능

② 진단: TTE → 심장 MRI

③ 치료: 항응고제(DOAC/warfarin)

(5) 심실동맥류(ventricular aneurysm)

① 원인: 손상된 심근이 정상 심근에 비해 수축하지 못해 장기적으로 aneurysm처럼 구조적 변화 발생 (외부 이미지)

② 신체진찰시 double apical impulse가 느껴짐

급성관상동맥증후군 정리 | |

병태생리 | Atheroma가 터져서 혈전 발생 → thromboembolism |

임상양상 | 1) Resting angina: 휴식시에도 10~20분 이상 통증이 지속됨 2) New-onset angina: 2달 이내에 새로운 흉통이 생김 3) Increasing angina: 흉통이 점점 악화됨 4) 휴식, nitroglycerin에도 완화되지 않음 |

진단 | 1) ECG: ST elevation → STEMI / ST depression 등 기타 → NSTE-ACS 2) 심근효소: 상승 or 상승추세 → NSTEMI / 기타: Unstable angina 3) 기타: TTE, CCTA, MRI |

치료: 재관류 | 1) 적응증: STEMI, STEMI-equivalent, NSTEMI, 혈역학적 불안정, 지속적 흉통 등 2) 술식: PCI or CABG (or fibrinolysis) |

치료: 급성기 | 1) Anti-ischemia: Nitrate, BB, morphine 2) Anti-thrombosis: Aspirin, prasugrel/ticagrelor/clopidogrel, UFH/enoxaparin 3) RV infarction 의심(II/III/aVF/V4R): 수액치료 |

치료: 장기적 | 1) Aspirin + prasugrel/ticagrelor/clopidogrel 2) Statin (+ ezetimibe → + PCSK9 inhibitor) 3) ACEi/ARB, BB 4) 생활습관 교정 |

Harrison 21e, pp.2046-2066

허혈성 심장질환

안정협심증

심부전

심부전 개요