부정맥 개요

부정맥의 큰 흐름을 잡기 위한 단원이다. 부정맥의 발생기전, 분류, 치료, 항부정맥제에 대해 다룬다. 부정맥의 기본적인 분류를 이해해야 이후의 수많은 부정맥 질환들을 머릿속에서 잘 정리할 수 있다. 항부정맥의 분류와 기전에 대해서는 가볍게 이해한 후 자세한 적응증은 각 질환 단원에서 공부하면 된다.

1. 심장의 전기생리

1) 활동 전위(action potential, AP): 크게 2가지 개형이 존재

(1) His bundle, Purkinje fiber, myocardium

① Na+가 AP 형성에 중요한 역할

② 빠른 upstroke: Myocardium이 동시에 수축하기 위해 빠르게 전기신호를 전달하는 것이 중요

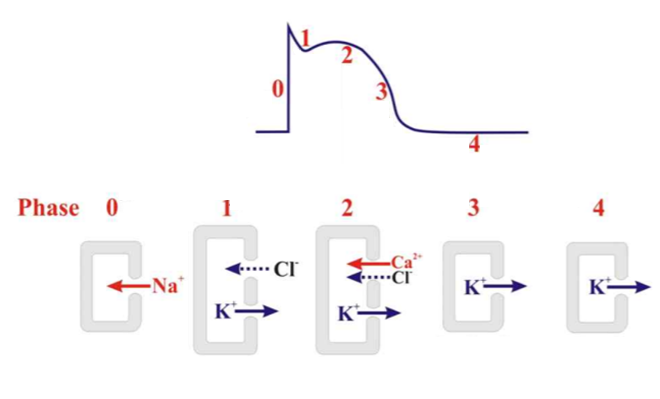

③ 5개 단계로 구분

• Phase 0: Na+ influx → fast upstroke, firing

• Phase 1: K+ efflux → 일시적 재분극

• Phase 2: Ca2+ influx → 근육 수축

• Phase 3: Ca2+ channel 불활성화 → K+ efflux가 많아져 재분극

• Phase 4: Resting

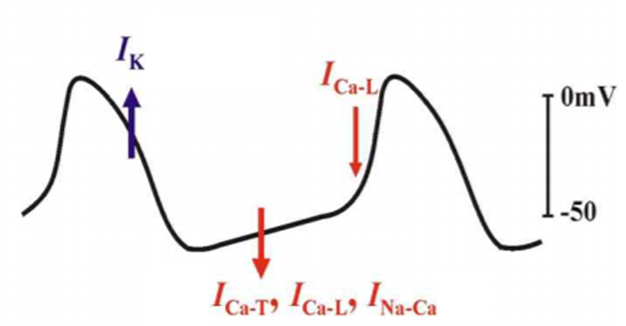

(2) SA node, AV node

① Ca2+가 AP 형성에 중요한 역할

② 느린 upstroke: 심방 수축과 심실 수축 사이의 delay를 만들어야 하기 때문에 AV node에서 전기신호를 느리게 전달하는 것이 중요

③ 스스로 AP 생성: Phase 4에서 Ca2+와 같은 양이온의 influx로 저절로 서서히 탈분극이 일어남

2) 심장 전도계

• SA node → AV node → His bundle → Purkinje fiber 순서로 신호가 전도됨

(1) 동방 결절(sinoatrial node, SA node)

① Ca2+ 유입에 의해 자발적으로 탈분극이 일어나 pacemaker로 작용

② 보통 RCA(60%), LCX(40%)로부터 혈액 공급

(2) 방실 결절(atrioventricular node, AV node)

① 전도 속도가 가장 느림 → 심방과 심실이 시간차를 두고 수축(PR interval 생성)

② 보통 RCA의 posterior descending artery로부터 혈액 공급

(3) 히스다발(His bundle)

① Right/left bundle branch(RBB/LBB)로 나뉘며, LBB는 다시 anterior/posterior fascicle로 나뉨

② 심방과 심실 사이는 fibrous skeleton으로 절연되어 있고 His bundle로만 신호가 전달되나, 우회로가 존재하여 WPW syndrome 등이 발생하기도 함

(4) 푸르키녜 섬유(Purkinje fiber)

① 빠른 신호전달로 심실이 동시에 수축

2. 부정맥의 발생

* 부정맥 = 정상 리듬이 아닌 모든 경우

1) 서맥(bradyarrhythmia)

(1) 자극 형성 장애

(2) 자극 전도 장애: AV node conduction block, His-Purkinje system 손상 등

2) 빈맥(tachyarrhythmias)

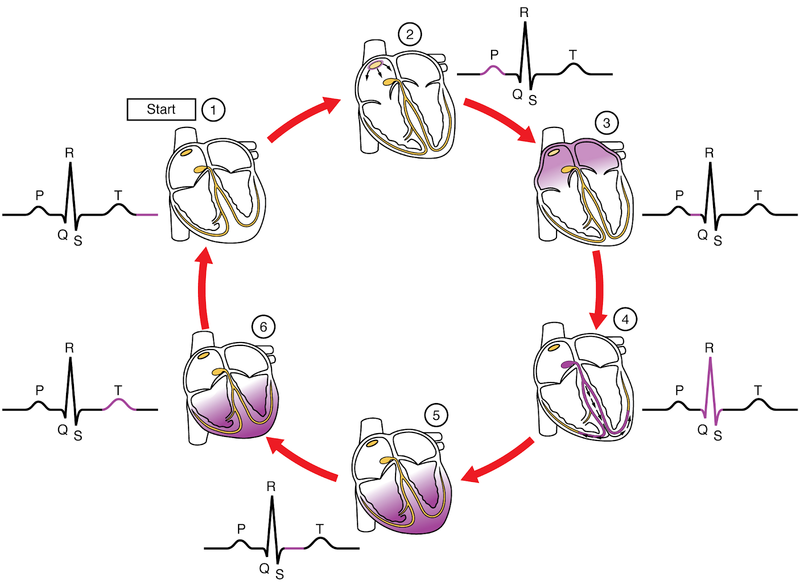

(1) 회귀(reentry): m/c

① 심장 내에서 빙글빙글 도는 circuit 형성

② 조건: 전도속도와 불응기가 다른 2개 이상의 길, 회귀회로 존재 (‘Reentry 기전’ 참고)

(2) 자동능의 항진(enhanced automaticity)

① Automaticity: 세포가 자연적으로 탈분극하여 활성 전위를 만드는 것. SA node부터 myocardium까지 모든 세포에서 가능

② SA node에서 가장 빠른 속도로 자극이 형성되기 때문에 유일한 정상 pacemaker 역할을 하는데, SA node나 다른 세포의 자동능이 항진되어 escape beat, premature beat이 발생

③ 심근허혈, 심근질환, 자율신경계 작용, 약물 등에 의해 발생

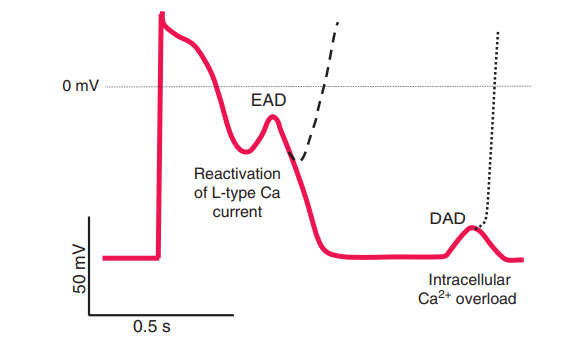

(3) 후탈분극(afterdepolarization)

① 재분극되고 있는 상태에서 비정상적인 외부 자극이 들어올 경우 비정상적인 탈분극이 발생

② 종류: EAD(early afterdepolarization), DAD(delayed afterdepolarization)

• EAD: 재분극이 일어나는 중간에 외부자극이 들어옴(phase 2 and 3)

• DAD: 재분극이 거의 끝나갈 때 외부자극이 들어옴(phase 4)

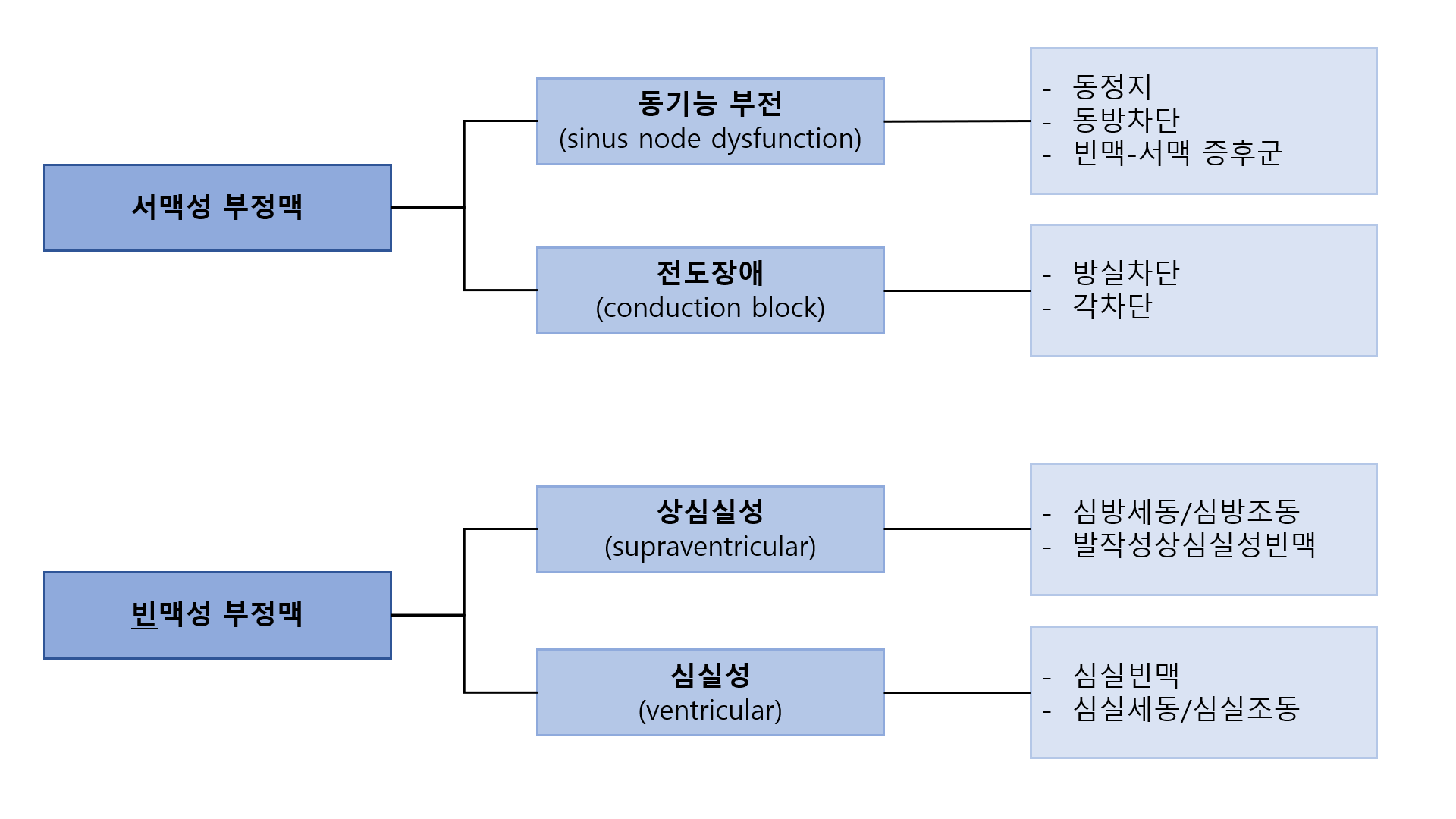

3. 부정맥의 분류

부정맥은 다음과 같이 크게 서맥성/빈맥성으로 나뉘고, 발생 기전이나 위치에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

그 중 빈맥성 부정맥은 리듬의 규칙성(regular/irregular), QRS의 넓이(narrow, wide)에 따라 분류할 수도 있다.

• 심실상성 부정맥은 narrow QRS, 심실성 부정맥은 wide QRS를 보임

• 예외적으로 WPW syndrome, BBB는 심실성이 아니지만 wide QRS를 보임

분류 | Narrow QRS | Wide QRS |

Regular | PSVT | VT |

Irregular | AF | VF, WPW with AF |

4. 부정맥의 치료

1) 항부정맥제: 아래 참고

2) Catheter ablation: 주로 radiofrequency를 이용해 부정맥의 심장 내 병소를 물리적으로 지져 없앰

3) Device therapy

(1) 인공심박동기(pacemaker)

• 증상 있는 서맥성 부정맥의 치료 (동기능부전증후군, 방실차단 참고)

(2) 삽입형 제세동기(implantable cardioverter defibrillator, ICD)

• 심장급사 예방을 위해 사용 (심실빈맥, 심실세동, 심장 급사 질환 참고)

4) 직류 심율동전환(DC cardioversion)

(1) QRS complex 주기에 맞추어 synchronized shock을 가해 심근 세포를 인위적으로 탈분극시켜 리듬을 재조정함

(2) 적응증: V/S instability가 동반된 대부분의 빈맥성 부정맥 (ex. PSVT, VT with pulse 등)

5) 제세동(defibrillation)

(1) 심근 세포의 전기적 상태를 일거에 reset시켜 세동을 제거함

(2) 적응증: VF, pulseless VT

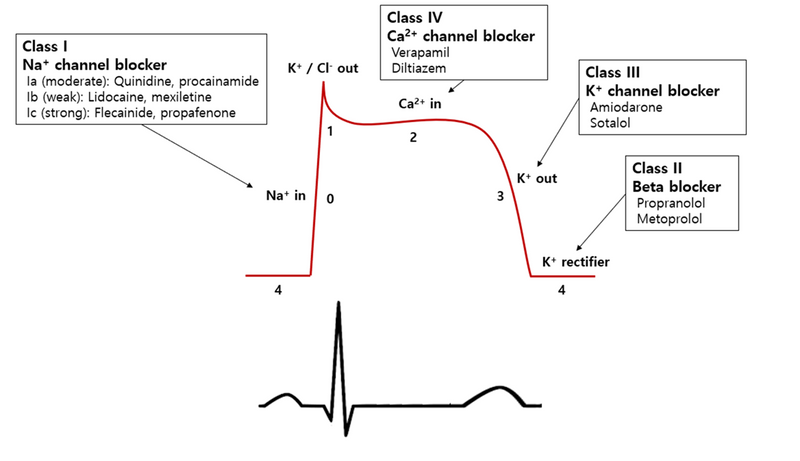

5. 항부정맥제의 분류

본 단원은 항부정맥제의 기전별 분류에 대해서 다루며, 각 질환별로 사용되는 약물에 대한 소개는 각 단원에서 다루고 있다. Class I과 III는 심실의 탈분극 및 재분극 속도/기간에 영향을 주는 경우가 많고, 이 때문에 오히려 새로운 부정맥을 일으키는 경우도 흔하기 때문에 amiodarone, procainamide, flecainide 정도를 제외하면 자주 1st line으로 사용되지는 않는다. Class II와 IV는 심부전 등 다른 심장질환의 치료에도 자주 사용되며 safety profile이 더 나은 경우가 많아 상대적으로 국시에 자주 등장한다. 단, 대부분의 약물은 하나가 아닌 복수의 channel에 작용하므로 반드시 딱 한 channel에만 작용한다고 생각해서는 곤란하다. 예를 들어, amiodarone은 우선적으로 class III로 분류되지만 class I~IV 모두의 성질을 갖고 있다.

<요약>

• Class I: Na+ 통로 차단 → 전도속도에 영향

• Class II: β-blocker → 심박수↓

• Class III: K+ 통로 차단 → 재분극 시간↑

• Class IV: Ca2+ 통로 차단 → AV node delay

1) Class I: Na+ channel blocker

(1) Class IA: 전도속도↓, QT 연장

• 예시: Procainamide, quinidine

(2) Class IB: 전도속도↓, QT 단축

• 예시: Lidocaine, mexiletine

(3) Class IC: 전도속도↓, QT에 큰 영향은 없음

• 예시: Flecainide, propafenone

* Na+ channel에의 영향(upstroke 위주)을 기준으로 분류되었으나, refractory period(QT)에도 다른 영향을 끼친다.

2) Class II: β blocker

(1) 원리: 교감신경 작용↓ → SA/AV node의 신호 발생/전달을 느리게 → HR↓, AV node 전도속도↓

(2) 예시: Propranolol, metoprolol 등

3) Class III: K+ channel blocker

(1) 원리: 재분극 연장 → reentry 방지 / QT 간격↑ → TdP 위험성

(2) 예시: Amiodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide 등

* 이 중 amiodarone은 흔히 'broad spectrum' 항부정맥제라고 불릴 정도로 다양한 부정맥에 사용될 수 있다. 단, 장기간 사용시 multi-organ toxicity(폐, 간, 갑상샘 등)가 있으므로 주의해야 한다.

4) Class IV: Ca2+ channel blocker

(1) 원리: Non-dihydropyridine 계열의 CCB로, AV node 전도속도↓

(2) 예시: Verapamil, diltiazem

5) 기타

(1) Adenosine: Short-acting AV node 억제 → PSVT에서 흔히 사용됨

(2) Digoxin: Vagal tone을 올려 AV node block → PSVT 치료, AF의 rate control 등에 흔히 사용됨

분류 | Fast-responsive cell | Slow-responsive cell |

Heart tissue | His bundle, Purkinje fiber, myocardium | SA node, AV node |

탈분극시 들어오는 이온 | Na+ | Ca2+ |

사용 약제 | Class I, III | Class II, III, IV, adenosine, digoxin |

* AV node suppression 약물은 답 선지로 자주 나오므로 익혀두는 것이 좋다. 심실 위에서 생긴 상심실성빈맥이 심실로 내려오지 못하게 AV node blocker를 자주 사용하기 때문이다.

• AV node에 작용하는 sympathetic tone을 감소시키는 class II (BB)

• AV node depolarization을 억제하는 class IV (CCB)

• AV node repolarization을 억제하는 class III

• Adenosine, digoxin

* 항부정맥제에 대한 전반적인 요약 표는 다음 링크를 참고

Harrison 21e, pp.1866-1873

고혈압

고혈압

부정맥

동기능부전증후군