심화 1. 심박동기

: Pacemaker, PM

본 단원은 동기능부전증후군과 방실차단에서 근본적 치료로 사용되는 심박동기에 대해 다루고 있다. 심박동기의 원리 및 mode별 적응증, 합병증에 대해 간략하게 다루고 있다. 본 단원에서 다루고 있는 심박동기에 대한 내용은 2019년부터 국시/임종평에 단 한 차례도 출제되지 않았다. 혹시 모를 기습 출제에 대한 대비나 흥미를 위해 공부할 사람을 대상으로 하고 있다.

1. 심장전도계와 심박동기의 원리

1) 심장전도계

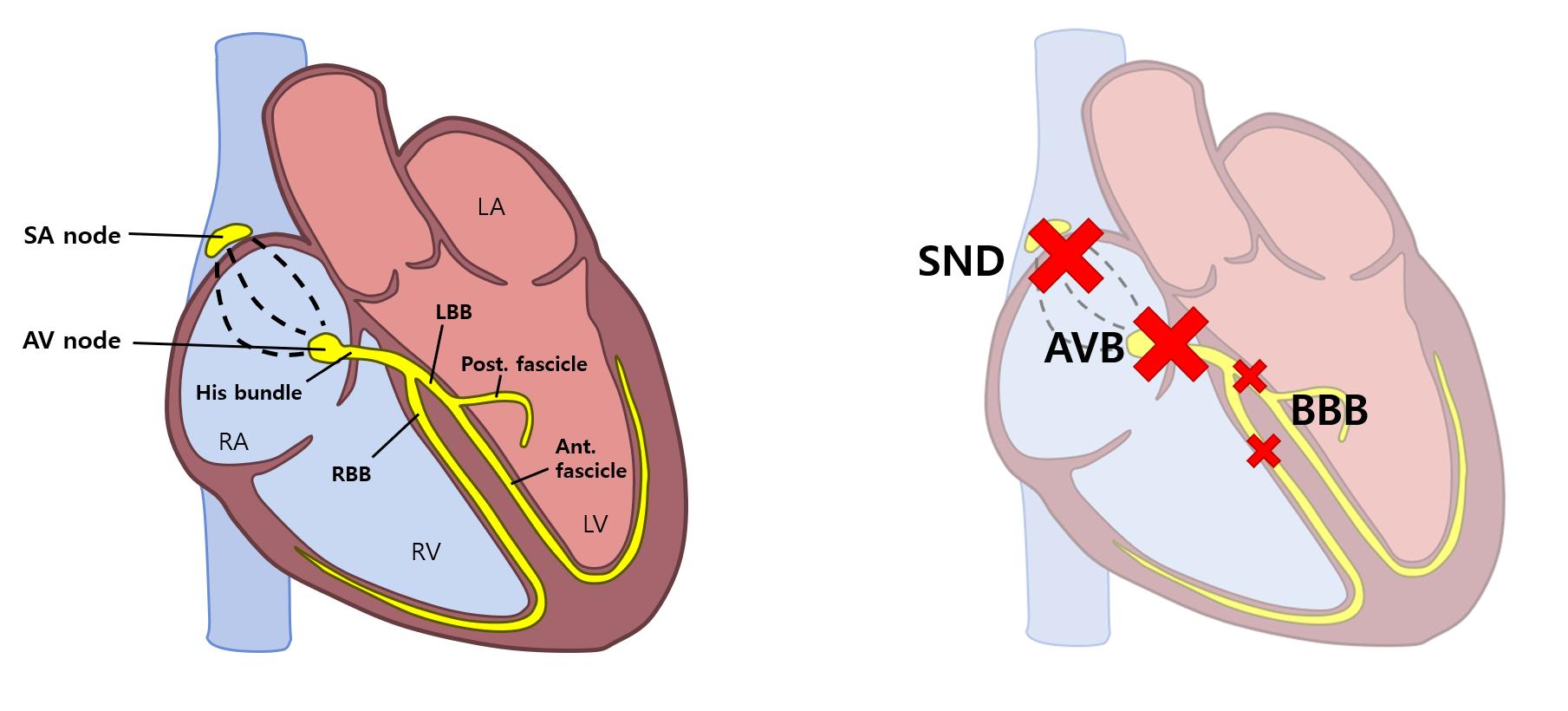

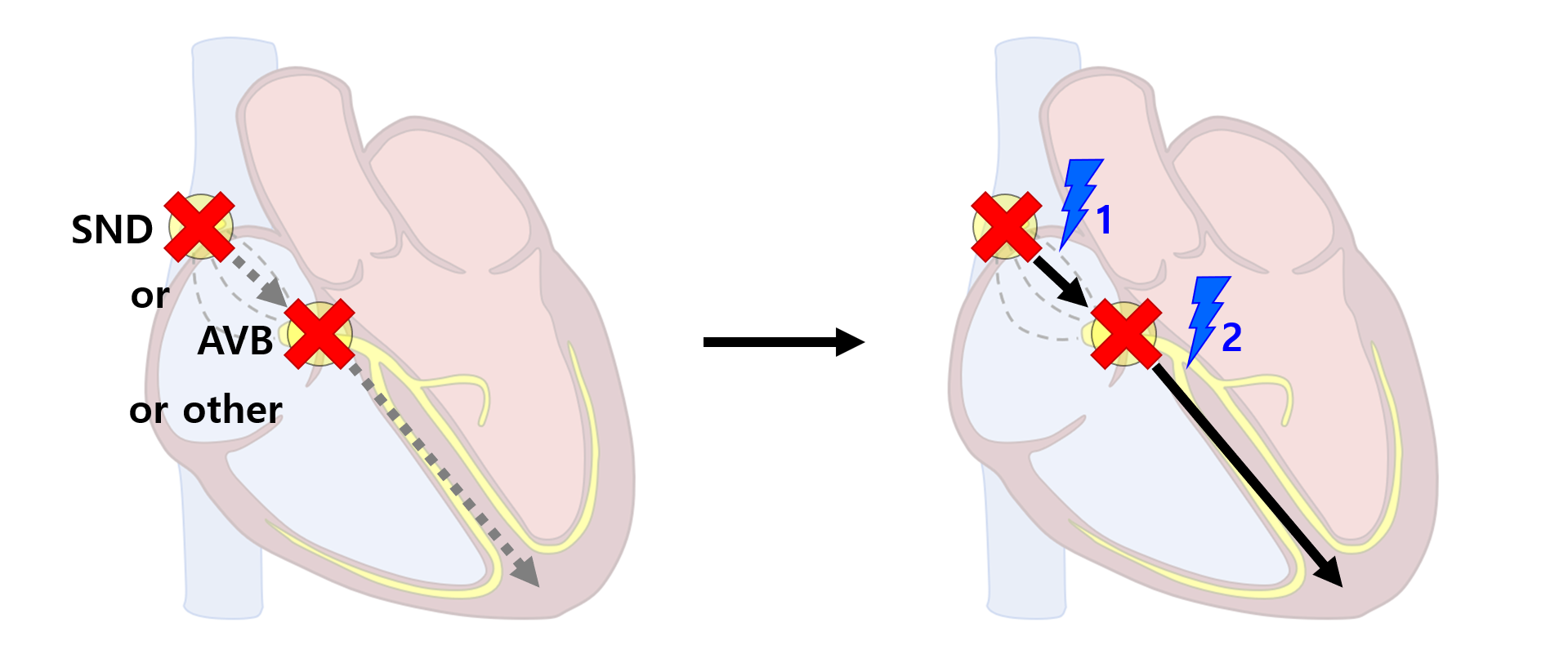

(1) 동기능부전증후군(sinus node dysfunction, SND): SA node의 신호 생성 부전 or 심방으로의 전도 차단

(2) 방실차단(atrioventricular block, AVB): AV node에서 심실로부터의 전도 차단

(3) 각차단(bundle branch block, BBB): 특정 bundle branch의 전도 차단

2) 심박동기

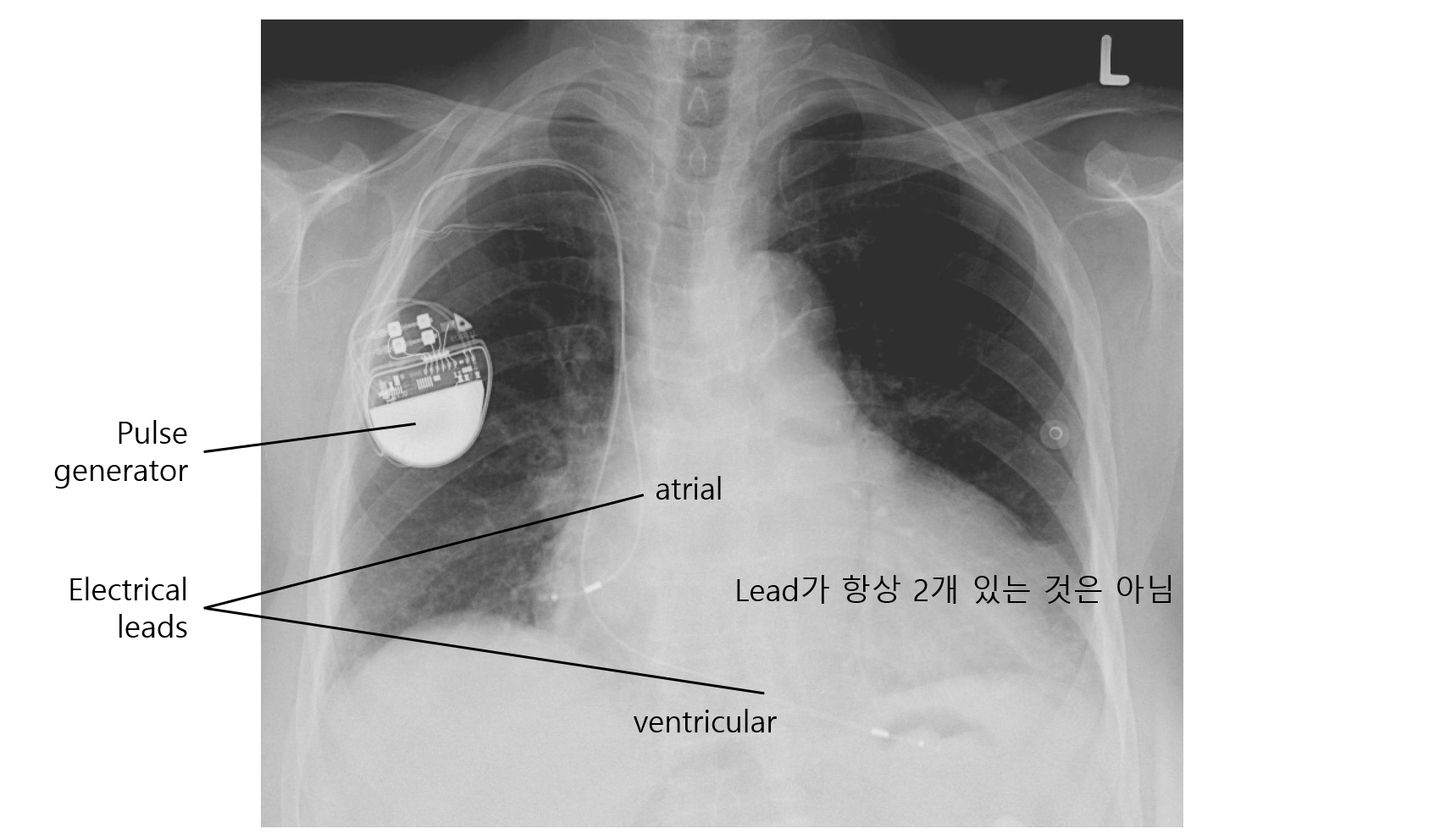

(1) 구성요소

① Pulse generator: Lead가 보내준 전기 신호를 해석하고, lead로 전기 신호를 보냄

② Electrical lead: 심근의 전기 신호의 유무, 간격, 기간 등을 감지하고, pulse generator의 전기 신호를 전달

• Lead는 pacemaker의 mode(아래 참고)에 따라 1개일 수도, 2개일 수도 있음

(2) 심박동기 전기 신호의 전달 방법

① Transvenous(m/c): Lead가 subclavian v. → SVC → RA/RV로 들어와 myocardium에 연결됨

② Epicardial: Lead가 심장 바깥 표면에 위치하게 됨. 최근 transvenous에 의해 거의 대체됨

③ Transcutaneous: 피부에 patch를 부착해 전기 신호를 전달함. 매우 응급한 상황에서만 사용됨

3) 심박동기의 합병증: 감염, 혈종, 기흉, 심장 천공, phrenic nerve 자극, lead failure 등

2. 심박동기의 mode

1) 명명법: 3~5개의 알파벳으로 이루어짐 (ex. AAI, VVI, DDD, DDDR, DDDRV)

박동시키는 chamber | 신호를 감지하는 chamber | 감지된 신호에 대한 심박동기의 반응 |

A: Atrium | A: Atrium | I: Inhibited |

V: Ventricle | V: Ventricle | T: Triggered |

D: Dual (A+V) | D: Dual (A+V) | D: Dual (T+I) |

(1) 첫 번째 글자: 심박동기가 인위적으로 박동시키는(= 'pacing하는') chamber

① A: 심방에 전기신호를 가함 → 심방 수축 & AV node와 그 이하로 전기신호를 보냄

② V: 심실에 전기신호를 가함 → 심실 수축

③ D: 전기신호를 심방에서 필요로 할 때는 심방에, 심실에서 필요로 할 때는 심실에 보냄

(2) 두 번째 글자: 심장이 스스로 만들어내는 전기신호를 감지하는 곳

① A: 심방에서 SA node로부터 오는 전기신호를 감지

② V: 심실에서 AV node, His-Purkinje로부터 오는 전기신호를 감지

③ D: 심방/심실 모두에서 감지

(3) 세 번째 글자: (2)에서 감지한 결과에 대한 심박동기의 반응

① I: 심박동기에 세팅된 HR에 맞춰 전기신호를 보내다가, 심장의 정상 신호가 감지되면 작동을 멈춤

② T: 심실에 정상 신호가 도착하면 이에 맞춰 심실을 pacing함

③ D: I와 T 모두의 기능이 있음

* 최근의 심박동기에는 T 기능만 있고 I 기능이 없는 경우는 없다. 즉, I 또는 D밖에 없다.

(4) 네 번째 글자: Rate responsiveness 기능의 유무

① O: 환자의 상태와 관계없이 항상 일정하게 세팅된 HR에 맞춰 전기신호를 가함

② R: 높은 심박수가 필요해질 경우(ex. 운동 등) HR을 자율적으로 증가시켜 전기신호를 가함

* SND 중 chronotropic incompetence(CI)가 있는 환자에게 필요한 기능이다. CI에 대한 내용은 SND 단원 참고.

(5) 다섯 번째 글자: Multisite pacing 기능의 유무

① A: 심방을 pacing할 경우, RA뿐만 아니라 LA 등에도 lead가 있어 RA & LA를 동시에 pacing함

② V: 심실을 pacing할 경우, RV뿐만 아니라 LV 등에도 lead가 있어 RV & LV를 동시에 pacing함

③ D: A+V

④ O: 위 기능이 없음

* 일반적인 심박동기는 우심장에만 lead가 부착되어 있다. 즉, RV가 pacing되면 LV에는 RV보다 전기신호가 늦게 도달해, RV가 수축한 이후 LV가 수축하는 LBBB pattern으로 심실이 수축하게 된다. 이러할 경우 몇몇 환자들은 심실 수축기 기능이 낮아질 수 있으며, 특히 심부전 환자에게 위험할 수 있다. 따라서 RV뿐만 아니라 LV에도 lead를 설치하거나, 아예 His bundle 등에 설치해 RV와 LV에 수축할 수 있도록 하는 것이다. 이것이 심부전 단원에 등장하는 cardiac resynchronization therapy(CRT)의 주요 내용이다.

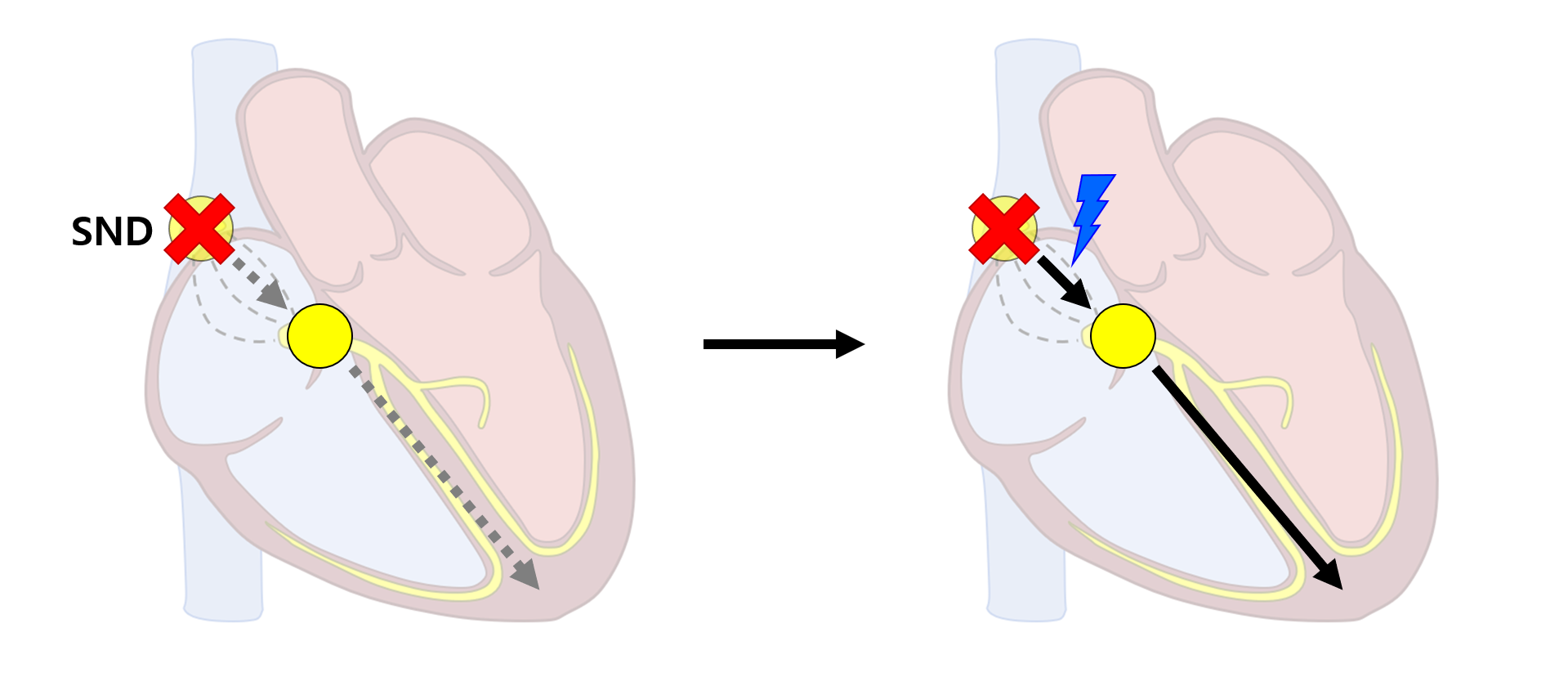

2) AAI

(1) 원리: 심방을 pacing하도록 설정함 (SA node의 정상 신호가 심방에서 감지되면 pacing이 억제됨)

(2) 적응증: SND가 있으나, AVB는 없을 때

* 만약 AVB가 있다면, 심방을 pacing해도 심실로 전기신호가 전달되지 못하므로 무의미하다. 이론적으로 순수하게 SND만 있는 모든 환자는 AAI mode를 할 수 있다. 하지만, SA node 질환이 있는 환자는 지금 AV node가 건강하더라도 나중에 AVB가 발생할 수 있으므로, lead를 1개 대신 2개 설치하더라도 DDD mode로 삽입하는 경우가 많다.

3) VVI

(1) 원리: 심실을 pacing하도록 설정함 (SA→AV node의 정상 신호가 심실에서 감지되면 pacing이 억제됨)

(2) 적응증: 심방 수축이 필요하지 않거나 불가능한 경우 (ex. 심방세동 + 서맥)

(3) 합병증: 심박동기 증후군(pacemaker syndrome)

① VVI는 심방을 sensing하지 않으므로, SA node의 정상 신호가 AV node를 거쳐 심실에 도달하기 전에 심실을 pacing해버릴 수 있음

* 이를 atrioventricular synchrony가 없는 상태라고한다.

② 이 경우 tricuspid/mitral valve가 닫힌 상태에서 심방이 수축함 → 심방의 혈액이 대정맥/폐정맥으로 역류함

③ Venous congestion이 발생해 심부전 증상(호흡곤란, 부종 등)이 발생함

④ 위 문제는 심방을 sensing하지 않는 것에서 비롯되므로, 심방도 sensing할 수 있는 DDD mode로 변경해야 함

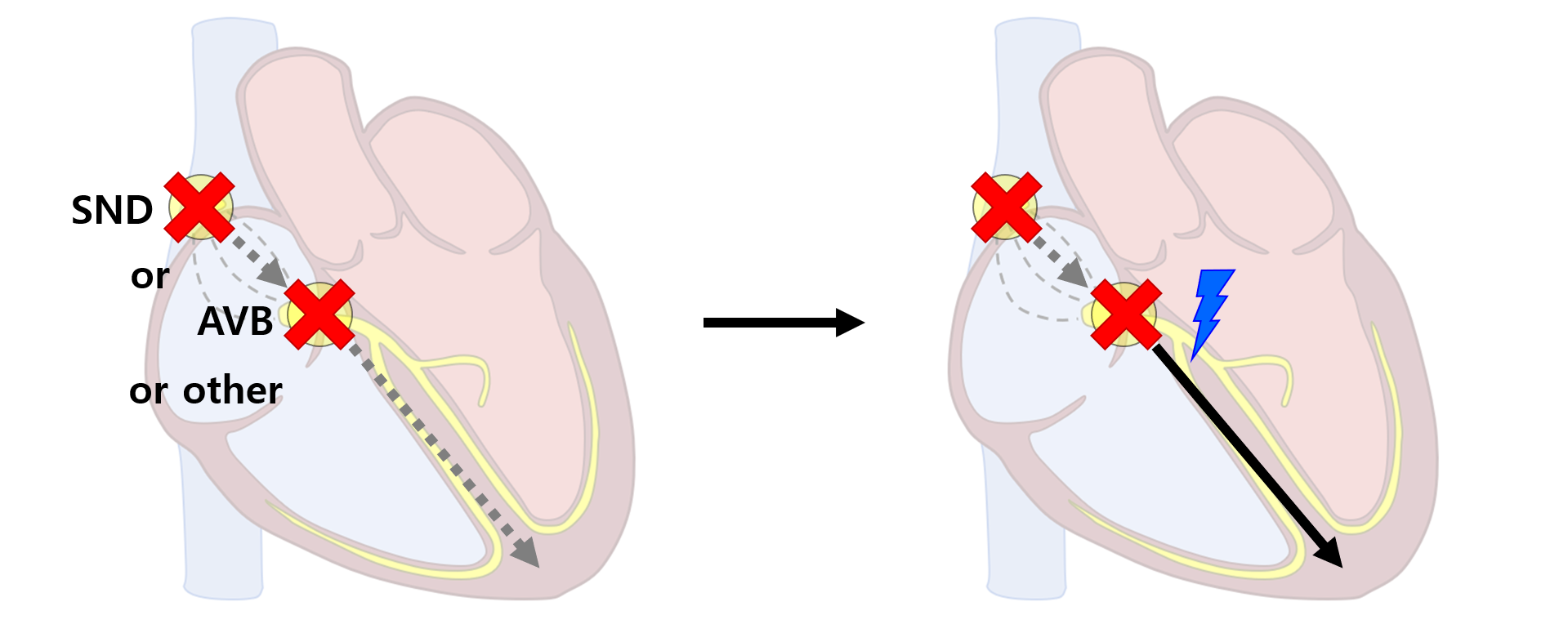

4) DDD

(1) 원리: 심방을 pacing 이후 일정 시간이 지난 이후 심실을 pacing하도록 설정함

① SA node의 정상 신호가 심방에서 감지되고 이후 AV node를 거쳐 심실에서도 감지되면 심방/심실 모두 pacing이 억제됨

② SA node의 정상 신호가 심방에서 감지되지만 심실에서 감지되지 않으면 심방수축 후 적당한 시간을 기다렸다가 심실을 pacing함

③ SA node의 정상 신호가 심방에서도 감지되지 않지만 AV node 기능이 정상이면 심방만 pacing하고, 심실은 이에 따라 자연스럽게 전기 신호를 받아 수축함

④ SA node의 정상 신호가 심방에서도 감지되지 않고 AV node 기능도 비정상이면 심방 pacing 이후 적당한 시간을 기다렸다가 심실을 pacing함

(2) 적응증: SND, AVB, AV synchrony가 필요한 환자(pacemaker syndrome 등)

(3) 합병증: AVB에 supraventricular tachycardia가 합병될 때, 심방이 자주 수축하는 것을 '정상 신호'로 인식해 심실 pacing도 tachycardia처럼 이루어질 수 있음

5) DDI

(1) 원리: DDD와 유사하나, DDD의 (1) ②에 해당하는 기능이 없음

(2) 적응증: DDD가 필요하나 atrial flutter, PSVT 등이 동반된 환자

* 위 DDD mode의 주의점 중 하나가 AVB에 supraventricular tachycardia가 합병될 경우 심실 pacing이 tachycardia처럼 이루어질 수 있다는 것이었다. 정상 신호가 심방에서 감지되지만 심실에서 감지되지 않을 경우(= AVB가 있다고 판단될 경우), DDD처럼 심방수축을 기다렸다가 심실을 pacing하는 것이 아니라 심방수축과 무관하게 세팅된 HR에 맞춰 심실을 pacing하게 된다. 따라서 supraventricular tachycardia가 있더라도 이에 영향을 받지 않고 적절한 HR을 유지할 수 있게 된다. 단, 최근에는 DDD mode를 기본으로 하되 supraventricular tachycardia가 시작될 경우 DDI mode로 자동으로 mode change를 하는 심박동기가 보급되어 단독으로 DDI mode를 설정할 일은 거의 없다.

6) AOO, VOO, DOO

(1) 원리: 심장의 생리적 신호를 아예 감지하지 않고, 미리 세팅된 HR에 맞춰 pacing하는 기능만 있음

(2) 적응증: 수술, MRI 촬영 등

* 수술의 경우 대부분 전기 기구(Bovie 등)를 사용하게 되는데, 이에 의한 전기 자극을 심박동기가 '심장의 전기 신호'로 해석할 경우 심장기능이 저하될 수 있다. MRI가 조성하는 강한 자기장 역시 심박동기에 이상 신호를 전달할 수 있다. 따라서 이러한 외부적 자극으로부터 심박동기를 완전히 분리시키기 위해 해당 수술/검사 전에 AOO/VOO/DOO mode change를 시행하며, 종료 후 다시 원래 mode로 변환해주어야 한다.

Mode | 적응증 | 합병증, 주의점, 금기증 |

AAI | SND가 있으나, AVB는 없음 | 삽입 후 AVB가 발병하면 재시술을 해야 함 |

VVI | 심방수축이 불필요함 (ex. AF + 서맥) | 심박동기 증후군 (AV dyssynchrony) |

DDD | SND/AVB가 있으며 AV synchrony가 필요함 | AVB + SVT |

DDI | DDD가 필요하지만 SVT가 있음 | |

AOO/VOO/DOO | 수술, MRI 촬영 | 수술/검사 종료 후 다시 mode change 필요 |

3. 심박동기의 ECG

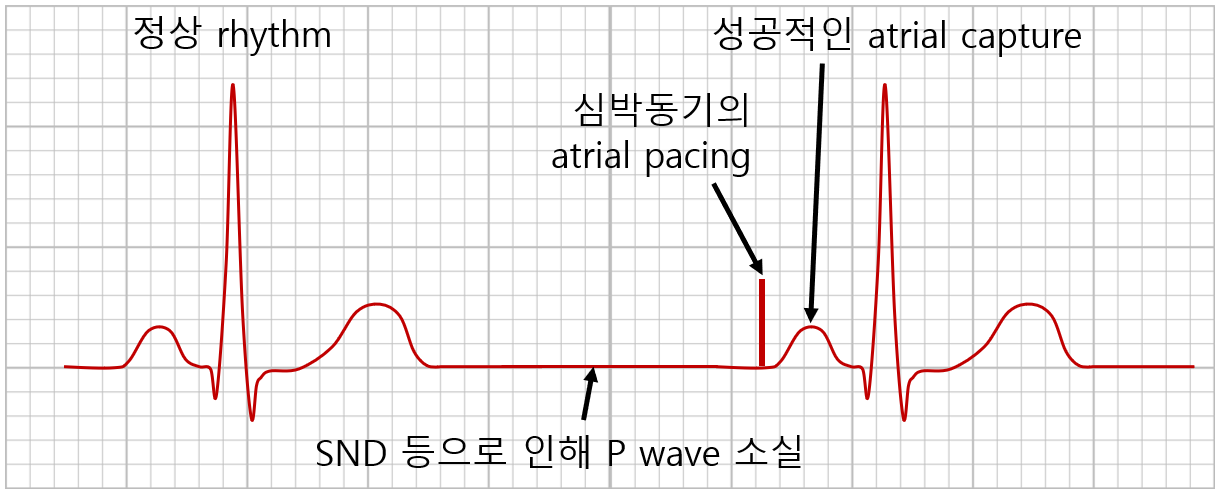

1) AAI

(1) AAI mode는 atrium에서 정상 SA node의 신호를 감지함

(2) SND 등으로 인해 정상 신호가 atrium으로 전달되지 않음

(3) 세팅된 HR 만큼의 시간을 기다려도 신호가 atrium에 도달하지 않음 → P wave의 소실을 감지함

(4) Atrium을 pacing함 → atrium이 심박동기에 신호에 따라 수축함(capture)

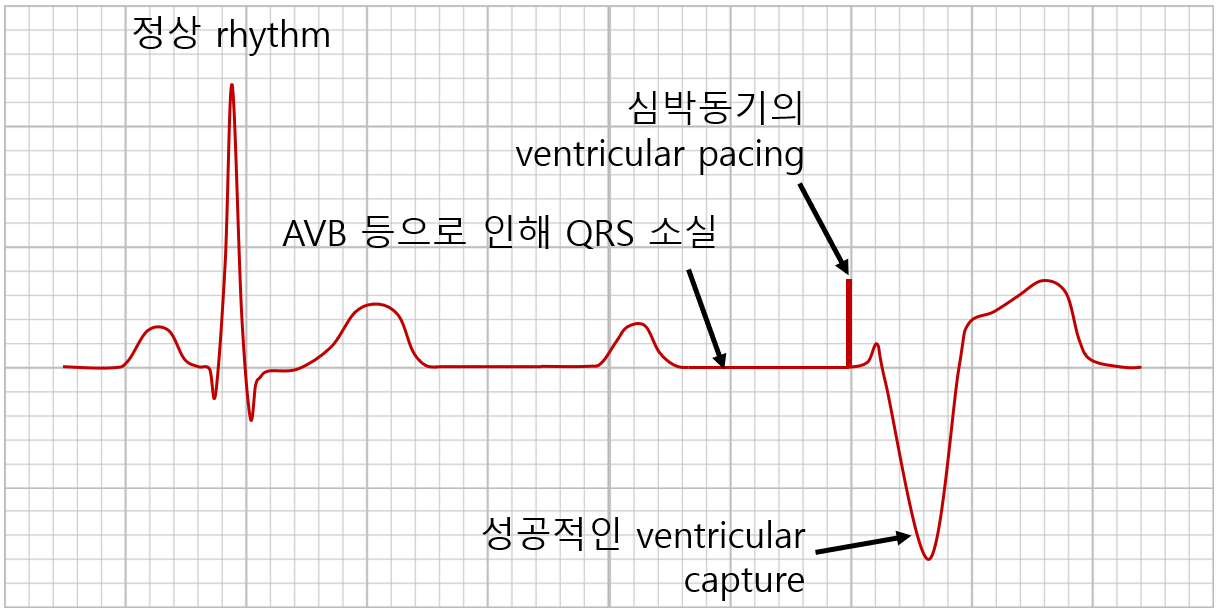

2) VVI

(1) VVI mode는 ventricle에서 정상 SA→AV node의 신호를 감지함

(2) AVB 등으로 인해 정상 신호가 ventricle로 전달되지 않음

(3) 세팅된 PR interval만큼의 시간을 기다려도 신호가 ventricle에 도달하지 않음 → QRS의 소실을 감지함

(4) Ventricle을 pacing함 → ventricle이 심박동기에 신호에 따라 수축함(capture)

* Ventricle pacing lead는 보통 RV apex 쪽에 부착된다. 따라서 심실 심근 질량의 대부분을 차지하는 LV 심근의 탈분극은 RV→LV 방향으로 나타난다. 이로 인해 ventricular-paced rhythm의 QRS는 LBBB pattern과 유사한 경우가 많고, ST-T는 QRS의 반대 방향으로 생기게 된다.

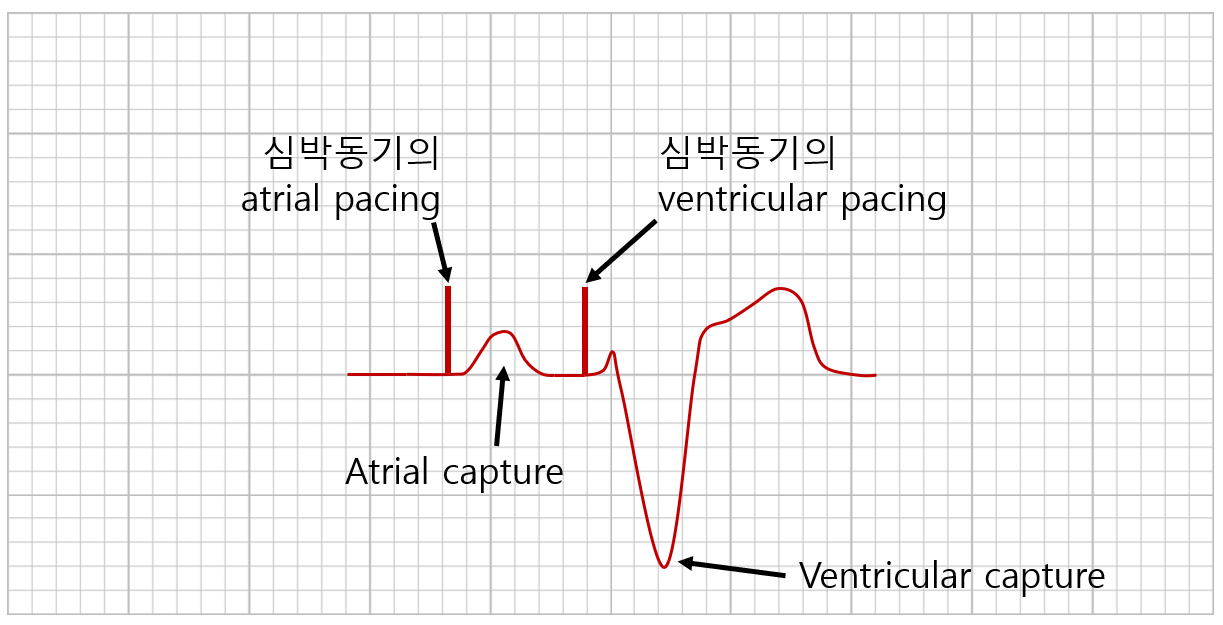

3) DDD

(1) DDI mode는 atrium, ventricle에서 정상 신호를 감지함

(2) SA node와 AV node가 동시에 기능하지 않을 경우, atrium과 ventricle 모두에서 정상 신호가 전달되지 않음

(3) Atrium을 pacing한 후, 세팅된 PR interval만큼의 시간을 기다린 후 ventricle을 pacing함

Harrison 21e, pp.1873-1887

부정맥

부정맥 총정리

부정맥

심화 2. 기타 상심실성빈맥